7 marzo 2017 – Nel 232º della nascita (7 marzo 1785) ricordiamo il Poeta della città di Lecco.

“La famiglia Manzoni” di Natalia Ginzburg.

Una nostra riflessione critica sulla nuova edizione Einaudi a cura di Salvatore Silvano Nigro.

Nota della Redazione.

L’articolo che segue è stato diffuso dal nostro Centro Studi Abate Stoppani nel primo pomeriggio del 7 marzo 2017. Nella mattinata avevamo constatato infatti che (a differenza di Casa del Manzoni di Milano) il Comune di Lecco — città del Manzoni — non aveva ritenuto opportuno ricordare il giorno natale del suo poeta neppure con un breve cenno.

C’è chi pensa che gli anniversari vadano ricordati alle cosiddette cifre tonde: decennali e via moltiplicando. In generale può essere un criterio sensato ma — come spesso accade — può non esserlo per nulla in casi particolari.

Bene! Da parte nostra riteniamo che il rapporto tra Manzoni e la città dovrebbe in Lecco essere considerato come un caso particolarissimo. Tanto da indurre almeno le autorità comunali a ricordare — ogni anno — sia il giorno della nascita sia quello della scomparsa del poeta. Non ci vuole molto: se proprio non si riesce a fare di più è sufficiente un Comunicato Stampa, di quelli che il Comune rende pubblici registrandoli sul proprio sito Web e trasmettendoli alla stampa. A Lecco, anche questa azione può essere importante per la memoria collettiva della città. Così come può essere utile all’Assessore all’Istruzione, nel suo impegno di coordinamento tra vita cittadina e pedagogia scolastica, per ricordare agli insegnanti di farne almeno una menzione nelle classi.

Tra l’altro, il giorno della nascita di Manzoni precede immediatamente l’8 marzo, giornata in tutto il Mondo dedicata alla donna: quale migliore occasione per illustrare — anno dopo anno — la figura dell’elemento femminile nella vita e nell’opera dell’autore?

A dispetto di Ginzburg, Manzoni è infatti, nel nostro Ottocento, lo scrittore che ha saputo, con maggiore sensibilità e con maggiore arte, mettere in luce il mondo femminile, in tutte le sue sfaccettature.

Le sue opere (e non solo “I Promessi Sposi”) sono una miniera di riflessioni serie, molto acute sul mondo femminile, sulla donna, sulle donne. Sulla violenza fisica o psicologica di cui sono spesso vittime e anche complici. Ma anche sulla grande capacità che hanno di rappresentare la speranza del futuro. Perché da loro è la vita e per loro si vive.

Comunque, l’articolo che proponiamo come nostro piccolo contributo a tenere viva la memoria di Manzoni è il commento a “La famiglia Manzoni”, il libro di Natalia Ginzburg, edito nel 1983 e proposto recentemente da Einaudi in una nuova edizione, curata da Salvatore Silvano Nigro. Il professore è membro del Consiglio Direttivo del Centro Nazionale Studi Manzoniani ed è noto ai lecchesi anche per alcune sue partecipazioni agli incontri organizzati dal Comune di Lecco nell’annuale ciclo di eventi dedicati a Manzoni.

Il testo era già pronto come capitolo di una più ampia opera sul giovane Manzoni e i suoi rapporti con Lecco su cui il nostro Centro Studi sta lavorando. Lo riproduciamo assieme alla lettera di accompagnamento con cui il 7 marzo è stato da noi diffuso nell’ambiente lecchese.

A margine è da segnalare — > vedi QUI — la reazione infantilmente ridicola (con anche tratti grotteschi) con cui la Giunta comunale di Lecco ha ritenuto di dovere rispondere all’articolo che qui sotto si propone.

È istruttivo per comprendere quanta strada vi sia ancora da fare perché si affermi una matura consapevolezza delle opportunità/necessità culturali della città.

7 marzo 1785 – 7 marzo 2017.

232º anniversario della nascita di Alessandro Manzoni.

Lettera aperta del Centro Studi Abate Stoppani a tutti gli interessati alla cultura della città di Lecco.

__________

Gentili Signori,

constatiamo con rammarico che nessuna delle figure istituzionali preposte alla cultura lecchese ha ritenuto opportuno ricordare il 232º anniversario della nascita di Alessandro Manzoni. Si tratta di un’ulteriore conferma dell’incomprensione del valore unico e insostituibile che la figura di Manzoni ha sia per la fisionomia della città di Lecco sia per i riflessi più che positivi che potrebbe avere — anche sull’indotto turistico — una gestione quanto meno accorta del patrimonio culturale che la storia ha regalato alla città.

Purtroppo le Istituzioni lecchesi dimenticano spesso il legame straordinario tra Lecco e il suo Poeta. Non solo: si fanno anche inconsapevoli e ingenui sodali di quella sistematica opera di disinformazione che vuole associare il nome di Manzoni esclusivamente a quello di Milano. Un’operazione culturale avviata dagli intellettuali milanesi già nel 1873 (morte di Manzoni); frenata per qualche decennio dalla vigorosa azione dell’Abate Stoppani; ormai però in piena affermazione, soprattutto dopo la scelta del 2014 (operata dalla prima Giunta Brivio) di dissociare il nome di Lecco da quello di Manzoni.

Si ricorderà che fino ad allora, le annuali rassegne manzoniane erano denominate “Lecco città di Manzoni”. A partire dal 2014 questa precisa espressione venne abbandonata e la denominazione divenne “Lecco città dei Promessi Sposi”, forse in ossequio a qualche strategia promozional-turistica che — ci sembra — non abbia dato grandi risultati.

Recentemente la casa editrice Einaudi ha proposto una nuova edizione (molto pubblicizzata) del libro “La famiglia Manzoni” di Natalia Ginzburg, apparso in prima edizione nel 1983. Il libro di Ginzburg è – oltre a molti altri aspetti – una tipica espressione di quel filone culturale di “negazione” del legame tra Manzoni e Lecco, di cui abbiamo già parlato.

Per rimediare in qualche modo alla “dimenticanza” del Comune, in questa giornata anticipiamo al lettore un capitolo — dedicato appunto al libro di Ginzburg — di un nostro lavoro più ampio sui rapporti tra il giovane Manzoni e Lecco, nel solco dell’azione condotta 150 anni fa, con pensieri e forme espressive di grande modernità, dall’Abate Antonio Stoppani. Questi aveva perfettamente colto l’opportunità per Lecco di legarsi indissolubilmente alla figura di Alessandro Manzoni, uno dei più acuti poeti della nuova Italia.

Natalia Ginzburg (1916-1991). Scrittrice di talento e coinvolgente, è stata negli Anni ’80 del secolo scorso (quelli del cosiddetto riflusso politico) sostenitrice di una rappresentazione intimistica delle vicende della società.

Un successo editoriale che dura nel tempo.

Abbiamo constatato che molti giovani (in particolare quelli meno esperti sull’argomento) leggono con interesse il libro “La famiglia Manzoni” di Natalia Ginzburg (1983), riproposto più volte in questi tre decenni dall’editore Einaudi. Del pari, sappiamo che numerosi docenti utilizzano il testo di Ginzburg come strumento didattico per approfondimenti sulla figura di Manzoni.

Dal canto suo, probabilmente per questa ragione (oltre che per onorare i 100 anni della nascita della scrittrice), a fine autunno 2016 Einaudi ne ha presentato una nuova edizione, a cura di Salvatore Silvano Nigro, che ne ha scritto l’Introduzione e ne ha anche parlato positivamente il 26 gennaio scorso, nel corso di una conferenza presso Casa Manzoni di Milano.

Il professor Nigro è un’autorità internazionale nel campo degli studi su Manzoni (ricordiamo un suo eccellente “Manzoni”, Laterza, 1978) ed è conosciuto dai lecchesi anche per essere intervenuto in alcune delle annuali “rassegne manzoniane” che si svolgono in città. Anche per questa nuova edizione Einaudi non sono mancate da parte della stampa recensioni elogiative.

Insomma, il libro di Ginzburg è tuttora apprezzato sia dal pubblico sia dalla critica sia dall’Accademia e ha conquistato un suo posto nel panorama della riflessione su Manzoni e il suo mondo. Da questa constatazione, la nostra decisione di occuparcene, nel quadro delle ricerche che svolgiamo sul rapporto tra Manzoni e la città di Lecco: come già detto in altre sedi, siamo infatti convinti sostenitori del legame organico tra Lecco e Manzoni come chiave di comprensione di aspetti importanti della sua personalità artistica e filosofica.

Bene! Uno degli elementi che ci avevano colpito nella lettura del libro di Ginzburg alla sua prima uscita nel 1983 era la totale cancellazione da parte della scrittrice del rapporto tra Alessandro e Lecco.

Infatti, del rapporto storico della famiglia Manzoni con Lecco e il suo territorio, l’autrice ci dice solo ed esclusivamente che il marito prescelto per Giulia Beccaria «Aveva una proprietà nei pressi di Lecco, chiamata il Caleotto, dove soggiornava d’estate.» (pag. 8 della nuova edizione), non una parola di più. Ma questo è un aspetto che ci riserviamo di trattare in un’altra nota, relativa a come (dal 1873, morte di Manzoni) è presentato nella cultura italiana il rapporto tra Lecco e Manzoni, arruolato come “milanese” a tutti gli effetti, con l’ingenua adesione delle stesse Istituzioni lecchesi preposte alla cultura.

In questa nota, ci vogliamo invece occupare di un aspetto più generale del lavoro di Ginzburg, ricordando che il nostro Centro Studi conduce i propri “approfondimenti manzoniani” esclusivamente per una più vera conoscenza storica del rapporto tra Manzoni e la sua Lecco, senza alcuna velleità di entrare in ambiti non nostri, come la critica letteraria.

Qual è la specificità de “La famiglia Manzoni” di Natalia Ginzburg?

È questa la domanda che dobbiamo porci in via preliminare. Attraverso oltre quattrocento pagine, Ginzburg ci racconta un lungo periodo della storia d’Italia: dalla nascita (1762) di Giulia Beccaria, madre di Alessandro, alla morte (1907) di Stefano Stampa, figlio di Teresa, la seconda moglie di Manzoni.

Rende particolare il racconto — nelle dichiarazioni dell’autrice e anche di molti recensori favorevoli — l’essere costruito sulla citazione di brani di lettere del cosiddetto “epistolario manzoniano”, un deposito documentario che non ha un suo preciso statuto e che, quindi, per capirci con il lettore, noi ricordiamo qui come l’insieme delle lettere di Alessandro, Giulia, Enrichetta, Teresa, i parenti stretti.

Scrive Ginzburg (dalle due pagine, senza numerazione, che precedono la pag. 1 della nuova edizione del 2016): «Questo libro vuole essere un tentativo di ricostruire e ricomporre per disteso la storia della famiglia Manzoni, attraverso le lettere, e le cose che se ne sanno. È una storia che esiste sparpagliata in diversi libri, per lo più introvabili dai librai. … Non avevo mai scritto un libro di questo genere, dove occorrevano altri libri, e documenti. Avevo scritto romanzi nati dall’invenzione o da ricordi miei, e dove non mi occorreva nulla e nessuno.»

Ancora (dal ‘Risvolto’, pag. 411, idem): «Avevo delle lettere e dei libri. Non volevo esprimere commenti, ma limitarmi a una nuda e semplice successione dei fatti. Volevo che i fatti parlassero da sé. Volevo che le lettere […] parlassero da sé. Pure alcuni commenti mi è sembrato via via impossibile non esprimerli. Sono quanto mai rari e brevi.»

Perché il lettore non pensi a un nostro errore, avvertiamo che il testo dell’appena citato “Risvolto”, in questa nuova edizione (che ci sembra per molti aspetti un vero dispetto all’autrice — ma ci torniamo più avanti) è posto a pagina 411 (alla fine del libro), mentre nella prima edizione, per espressa volontà di Ginzburg e contro gli usi editoriali, era posto nel risvolto (per l’appunto) della copertina. Era cioè il primo testo dell’autrice offerto all’attenzione del lettore, perché si calasse immediatamente nel clima voluto dalla scrittrice. Ma torniamo a noi.

Come da essa stessa espressamente affermato, la scrittrice non fa grandi distinzioni tra “lettere”, “fatti” e “cose che se ne sanno”. Dalle sue parole emerge però con chiarezza l’intenzione di fondo: considerare l’epistolario Manzoni come un grande deposito, dal quale estrarre le pietre/parole con cui lastricare, attraverso il cantiere letterario, una strada lunga ben 145 anni della nostra vita nazionale.

L’idea di Ginzburg non è particolarmente originale.

Proprio nell’ambito della ricerca manzoniana, cinquanta anni prima di lei, lo scrittore e saggista Ezio Flori aveva pubblicato (Hoepli, 1930) il volume “Alessandro Manzoni e Teresa Stampa”.

In oltre 600 pagine Flori riportava numerosissimi brani del voluminoso epistolario inedito di Teresa Stampa (oltre 1.100 lettere) utilizzandole (assieme a lettere di Manzoni, delle figlie di questi, di D’Azeglio, ecc.) per delineare la storia del rapporto tra Alessandro e Teresa, la sua seconda moglie, e più in generale per evidenziare i momenti salienti della vita di Manzoni in quella stagione. È una ben definita raccolta di elementi epistolari, strettamente intrecciata con numerosissimi e ben articolati riferimenti storici.

Lo schema seguito da Ginzburg (che utilizza frequentemente il lavoro di Flori, pur citandolo solo nella rubrica “Libri e articoli consultati” e senza alcuna particolare evidenziazione) è esattamente lo stesso. Ma, rispetto al lavoro di Flori, l’opera di Ginzburg presenta differenze non secondarie.

Salvo un breve cenno alla biografia di Teresa pre-Manzoni, Flori limita il suo lavoro al periodo che va dal matrimonio Manzoni-Stampa (1837) alla morte di Teresa (1861); ha una cura scrupolosa nel connotare cronologicamente le sue citazioni, consentendo al lettore di seguire con facilità l’andamento del racconto; ha infine come obiettivo la valorizzazione del Manzoni artista e uomo, pur cadendo spesso in un ossequio un po’ di maniera e in una evidente minimizzazione degli aspetti psicologico-comportamentali più critici del nostro poeta.

Ginzburg ha invece scelto di non datare i brani citati dalle lettere. Le citazioni seguono (quasi sempre) una successione cronologica. Al lettore però non vengono dati gli strumenti per verificarne la scansione. Il lettore percepisce che, paragrafo dopo paragrafo, stanno passando gli anni. Ma non è quasi mai in grado di capire in quale anno si trovi, leggendo una determinata citazione, nonostante sia tratta da una lettera di cui è ben nota la data.

È chiaro che non si tratta di un “errore” della scrittrice ma di una sua precisa scelta stilistica. Ci sembra che Ginzburg abbia voluto indurre il lettore ad abbassare le barriere della critica razionale e ad assumere un atteggiamento esclusivamente emotivo.

Sentiamo quanto essa stessa dice in proposito (Milano, conferenza di presentazione del libro, 16 aprile 1983 — “Il Giornale”, 17/04/1983): «È nei dettagli che si trova racchiusa la vita segreta delle cose. Vi si può leggere il destino umano esattamente come nei grandi avvenimenti».

Ecco, qui è proprio Ginzburg a esprimere con efficace sintesi la debolezza strutturale del proprio progetto.

Diciamo noi: cosa sono i “dettagli”? Tutto è “dettaglio” e nulla lo è. Posta in questi termini l’espressione è senza senso.

Il problema del rappresentare l’esperienza umana è esattamente il sapere organizzare ed evidenziare “alcuni” degli infiniti “dettagli” che la vita ci presenta, per giungere a quel “vero” che, pur nella sua inevitabile relatività, dovrebbe costituire l’obiettivo di ogni riflessione sul passato.

E infatti Ginzburg ha evidenziato alcuni “dettagli” ma ne ha dovuto nascondere moltissimi altri, a nostro avviso fondamentali perché non si annichilisca, dietro un “lessico famigliare” ancorato a uno specifico tipo di “dettagli”, l’esperienza vasta della grande famiglia umana.

Diciamolo chiaramente: l’intero libro di Ginzburg è una negazione sistematica e consapevole della storia, quindi anche della storia di tutti noi. Sotto questo profilo, al di là della fisionomia personale dell’autrice, colta e sensibile alle problematiche sociali, il suo libro non è particolarmente istruttivo.

E allora perché occuparsene?

Perché purtroppo esso è diventato come l’archetipo di un approccio ai temi manzoniani che si va imponendo, e che ha in sé una preoccupante superficialità e l’indifferenza per la realtà storica — per la memoria, cioè, che la collettività ha di se stessa.

Per rendere quanto meno degne di attenzione queste nostre affermazioni, certo lontane dalle lodi che molti commentatori hanno rivolto al libro (e rivolgono tuttora), chiediamo al lettore di seguirci in un ragionamento, che prende le mosse da una serie di “misure” del cantiere Ginzburg.

Un deposito di 2.180 lettere.

Innanzitutto una ricognizione sulla quantità delle lettere dell’ “epistolario manzoniano”, quale doveva essere nel 1982, quando Ginzburg licenziò il suo libro.

Ricordando che alcune delle cifre esposte non sono precisissime (ma eventuali lievi discrepanze non modificano il senso del nostro ragionamento), questo il quadro generale: lettere di Alessandro (circa 1.800); di sua madre Giulia (circa 130); della prima moglie Enrichetta (circa 100); della seconda moglie Teresa (circa 100); di figli, zii, cugini, ecc. (circa 50). Si tratta di circa 2.180 lettere.

Fatta una media di 650 parole a lettera, il deposito disponibile per il “cantiere” Ginzburg, era composto quindi da circa 1.417.000 parole/pietre.

La domanda che sorge spontanea è: quante “pietre” di questo deposito sono state utilizzate da Ginzburg, per costruire la sua lunga strada?

Per abbozzare una risposta, abbiamo analizzato i primi due capitoli del libro, quelli intitolati a Giulia Beccaria e a Enrichetta Blondel (da pag. 7 a pag. 71), che comprendono gli anni dal 1762 (nascita di Giulia) al 1822 (pubblicazione della tragedia “Adelchi”).

In questi due primi capitoli, le lettere relative a questo periodo sono così distribuite: Alessandro (176); Giulia (86); Enrichetta (53); per un totale di 315 lettere (abbiamo lasciato da parte le poche di Degola, Tosi, Tommaseo, ecc.)

Assegnando una media di 650 parole a lettera, per questi due capitoli abbiamo un totale di 204.750 parole, così ripartite: Alessandro (114.400 parole), Giulia (55.900), Enrichetta (34.450). Queste le “pietre” che erano a magazzino, disponibili per Ginzburg.

Di queste “pietre” a sua disposizione, quante ne ha usate la scrittrice per i sessant’anni presi in esame (1762-1822)? Le abbiamo contate: ha fatto riferimento a 68 lettere, contenenti (attenzione, parliamo sempre di “media”) 44.200 parole. E di queste ne ha usate 8.000.

Ginzburg ha quindi usato il 18% del contenuto delle lettere cui ha fatto riferimento. Ma siccome le lettere a sua disposizione per quel periodo erano 315, la percentuale delle parole utilizzate da Ginzburg dall’ “epistolario manzoniano” per gli anni 1762-1822 (pari, lo ripetiamo a 204.750 parole), è del 3,9%. Ossia, Ginzburg ha usato 4 parole su 100 dell’epistolario manzoniano da cui poteva attingere.

Il che significa che Ginzburg ha fatto sì riferimento all’epistolario manzoniano ma sottoponendolo a una cernita molto, molto selettiva.

E nel libro di Ginzburg, quanto spazio occupano le citazioni dalle lettere, ricavate da questa cernita molto selettiva? Anche qui abbiamo preso alcune misure.

Ginzburg, nelle 64 pagine di cui si compongono i due primi capitoli in esame, ha utilizzato complessivamente 21.677 parole. Di queste, quelle relative alle citazioni delle lettere sono 8.000, ossia il 37% del totale. Ciò a dire che Ginzburg ha dedicato il 63% del suo testo a esprimere suoi propri commenti e riflessioni sulle parole riprese dall’epistolario manzoniano.

Il che è cosa assolutamente normale per qualsiasi testo di analisi e di commento. Ma è ben diversa da quanto Ginzburg ci aveva assicurato nel “Risvolto”, pag. 411: «I miei commenti … sono quanto mai rari e brevi».

Qui naturalmente nasce IL problema.

Il lettore (che si è forse un po’ seccato del nostro ricorso alla calcolatrice) ci dirà: «Non si fa la critica letteraria con le percentuali! Cari amici del Centro Studi, la questione sta in ben altri termini: è fondamentale sapere apprezzare la “qualità” delle citazioni, non la loro “quantità”.»

Il lettore ha perfettamente ragione. Ed è esattamente questo il punto che volevamo sollevare.

Qual è la qualità delle citazioni di Ginzburg? Ossia, con quali criteri Ginzburg ha individuato come significative solo 68 lettere su 315? E secondo quali criteri delle 44.200 parole contenute in queste 68 lettere, ha ritenuto opportuno citarne solo 8.000 (il 18%)?

È facile rispondere.

Come tutti gli scrittori che si occupano di storia (e la vicenda manzoniana è parte forte della storia, qualunque sofisma categoriale si voglia utilizzare), dall’infinita massa di “fatti” a disposizione, Ginzburg ha compiuto una cernita. Funzionale non a costruire della vicenda della famiglia Manzoni uno svolgimento il più possibile vicino alla “verità” ma a fornire elementi a supporto di una sua propria visione della storia (e della famiglia Manzoni).

Non a “far parlare i fatti”, come ci ha detto nel “Risvolto” (pag. 411), ma a parlarne essa stessa, utilizzando “certi” fatti e cancellandone altri.

Osservazioni di metodo di professori e commentatori.

Questa evidente debolezza strutturale dell’approccio di Ginzburg era già stata evidenziata in modo critico nel 1983, all’uscita della prima edizione.

Nella cronaca della conferenza di presentazione, tenuta da Ginzburg il 16 aprile 1983, la giornalista Tiziana Abate aveva riportato una dichiarazione di Luigi Banfi, docente di Letteratura italiana alla Statale di Milano, secondo cui Ginzburg: «dice di aver lavorato sopra delle testimonianze reali. Ma quali? E scelte al posto di quali altre? Senza contare che, come lei stessa ha affermato, sono state alquanto rimaneggiate.»

Continuava la giornalista: «Sì, parecchie delle lettere sono state riscritte — ha confessato Natalia Ginzburg … Ma si è trattato più che altro di una “soprascrittura”: atmosfere e stati d’animo ne sono scaturiti meglio.» (“Il Giornale”, 17/04/1983 — a lato l’articolo — cliccando sopra si ingrandisce).

Ginzburg non aveva apprezzato l’articolo e aveva chiesto a Montanelli (direttore de “Il Giornale” di pubblicare la sua risposta, che qui sotto citiamo per intero (ne saltiamo solo le righe iniziali, meramente introduttive):

• Il Giornale, 29 aprile 1983 (rubrica “La parola ai lettori”, pag. 27)

• Il Giornale, 17 aprile 1983, pag. 16.

«La signora Tiziana Abate afferma che io avrei “riscritto” o “rimaneggiato” le lettere familiari del Manzoni, contenute nel mio libro. Afferma la signora Abate: “Sì, parecchie delle lettere sono state riscritte – ha confessato Natalia Ginzburg ecc. ecc. – ma si è trattato più che altro di una soprascrittura … ”».

La signora Tiziana Abate ha capito lucciole per lanterne. lo non ho “confessato” niente non avendo niente da confessare. lo ho detto semplicemente che avevo ricopiato a mano le lettere, per aver l’impressione di scriverle io. Quando erano in francese le ho tradotte. Ma le lettere sono tutte autentiche e io non ne ho toccato o sostituito una sillaba. Né mai avrei osato farlo. Poiché possiedo le fotocopie degli originali, ne posso dare ampia testimonianza. L’affermazione della signora Tiziana Abate snatura completamente il senso del mio lavoro. La prego dunque di voler pubblicare questa lettera sul suo quotidiano.»

Montanelli pubblicò la lettera di Ginzburg il 29 aprile (vedi poco sopra l’originale da ingrandire), sotto il titolo decisamente schierato “Manzoni «soprascritto»”, assieme alla replica della giornalista Abate, la quale ribadiva quanto già pubblicato, in modo abbastanza secco:

«Non ritengo di aver preso “lucciole per lanterne” nel resoconto della presentazione a cui fa riferimento la signora Ginzburg. Solo un filologo potrebbe stabilire quale dei termini “riscrittura, trascrittura, soprascrittura” (quest’ultimo usato espressamente dalla signora Ginzburg) possa definire la sua “operazione letteraria”.»

In realtà, nella sua replica un po’ stizzita, Ginzburg aveva eluso il problema vero, sollevato da Banfi e dalla giornalista. Nessuno aveva sostenuto che, delle lettere, lei avesse “sostituito anche una sillaba”.

Il commento critico era rivolto al fatto che estrarre da migliaia di lettere solo alcune frasi e farne un “collage”, tenuto insieme dalla propria scrittura, può prestarsi a mille manipolazioni di fatto, pur rimanendo nel quadro di un rispetto formale del testo. Cosa che è avvenuta migliaia di volte, e avviene tuttora, con intenti meno dignitosi di quelli artistici perseguiti dalla scrittrice.

D’altro lato anche un commentatore pacato — ma molto addentro alle tematiche manzoniane — come don Umberto Colombo (“La Provincia di Cremona”, 16 novembre 1983 – l’originale può essere ingrandito) commentava:

«I giorni e le opere del Manzoni offrono la tentazione d’accostarsi a quelle “regioni”, molto intimamente sofferte e sempre meditate, per svelare agli altri ciò che si crede d’avere “inventato” — per usare un termine preciso, caro al Manzoni — o risentito in sé. Tentazione da non respingere se si ha una parola vera da documentare. Ma se si aggiungono le estraneità o, peggio, se si tralasciano di proposito saggezze e ricchezze, si invita al fraintendimento, confinante con l’errore. A volte, s’affaccia una seconda tentazione negativa: per sfuggire la laboriosità dell’esplorazione della persona, si ricorre a classificazioni facili ed esterne. Con chiarezza: Natalia Ginzburg in “La famiglia Manzoni” ha ceduto alle due negative tentazioni.

Purtroppo molti incauti recensori non si sono accorti e hanno applaudito: “Lo studio è ammirevole per la cura rigorosa dell’indagine e la dovizia della documentazione”; “Persone ed eventi vengono descritti nella loro interezza, senza che nulla della loro quotidiana vicenda sia trascurata”; la Ginzburg ha interrogato i documenti “senza opinioni preconcette”. Eccetera. Si capisce: o non si conosce l’epistolario manzoniano o ci si aggiusta secondo la moda. Del che — spero — non può essere contenta la stessa Ginzburg.»

E lo studioso concludeva (non citando le sue proprie moltissime opere sul Manzoni):

«Se, infine, si legge l’elenco dei “Libri e articoli consultati”, subito si avverte la vasta dimenticanza di molti altri che hanno cercato di intendere i segreti della famiglia Manzoni: Angelini, Ulivi, Bognetti, Tonelli, Abbiati, Portier, Piemontese, Chiari, Petrocchi, Radius, Apollonio… E resta la domanda: valeva la pena di raccogliere, mutilando, una lunga serie di lettere (la parte più valida del libro, comunque, nonostante le notevoli assenze), per presentare, ideologicamente già precostituito, uno spaccato di famiglia con la pretesa “di ricostruire e di ricomporre per disteso la storia della famiglia Manzoni”?»

I “fatti” come li racconta Ginzburg.

Pag. 12: «Ma nel novembre del 1794, Cesare Beccaria morì all’improvviso … Anna Barbò, sua vedova, decise di trattare un accordo con la figliastra; e Giulia venne ad avere molto di ciò che chiedeva. Partì con Carlo Imbonati, per Parigi, nell’autunno del 1796. Nel maggio di quell’anno, erano entrati i francesi a Milano, al comando di Napoleone … Giulia, a Parigi, viveva felice. Aveva finalmente tutto quello che le era fin allora mancato. Era libera. Viveva con un uomo che amava e che l’amava, in una grande città dove il fatto che essi non fossero uniti in matrimonio non creava problemi. Viveva con un uomo d’animo nobile e di natura generosa. Viveva con un uomo bello — Carlo Imbonati era bello —, ricco, ammirato e stimato da tutti. Abitavano in una bella casa, in un bel quartiere, in place Vendôme. Avevano molti amici. Il suo proprio cognome, Beccaria, d’improvviso le piacque essendo noto a tutti nei circoli culturali e mondani. Era accolta ovunque cordialmente e festosamente. Ognuno ricordava la figura di suo padre, e il famoso libro “Dei delitti e delle pene”.»

Abbiamo ripreso integralmente le parole con cui Ginzburg presenta al lettore questo episodio della saga dei Manzoni (importante per i futuri risvolti patrimoniali). Il lettore — crediamo qualunque lettore — ne ricava di Giulia un’impressione di leggerezza un po’ vacua, di distacco irresponsabile dalla vita quotidiana, di straniamento temporale e spaziale (rileggete le parole di Ginzburg). Quella Giulia, che sappiamo avere, a trentaquattro anni, un’esperienza sentimentale e di vita ben strutturata, appare dalle parole di Ginzburg come un’adolescente un po’ ingenua, persa in un sogno rosa, in un paese incantato.

Ma il lettore da queste parole ha ricavato qualche cosa di “utile”? Ha quanto meno imparato a conoscere un po’ meglio Giulia, la donna che tanta influenza ebbe sulla vita di Alessandro? Pensiamo di no! Ed era questo l’unico modo di presentare quel momento della vita della famiglia Manzoni? Anche qui pensiamo di no, e proviamo a condividere con il lettore il nostro pensiero.

Su Giulia Beccaria e Carlo Imbonati a Parigi, altri “fatti” — ma ignorati da Natalia Ginzburg.

Poco prima di partire per Parigi, Imbonati vendette la proprietà della Cavallasca (San Fermo della Battaglia, Como) per 150.000 lire (circa 15 milioni di euro attuali). Forti di questa somma (oltre alle disponibilità di Giulia – 65.000 Euro al mese, 780.000 all’anno — provvedute da Don Pietro, a seguito della separazione del 1792), appena giunti a Parigi nell’autunno del 1796, in Piazza Vendôme, la coppia diede vita a un “salotto”, che molto rapidamente assunse una coloritura che non possiamo che definire “politica”.

Tra la seconda metà del 1796 e la prima del 1797, si definisce la fisionomia della nuova Repubblica Cisalpina, creata dal generale Bonaparte per il miglior andamento della lotta della Repubblica Francese contro una parte consistente dell’Europa.

Emergono subito i contrasti tra il governo francese e la neo-Repubblica italiana, per il carico delle contribuzioni forzose e il predominio totale della Francia in ogni scelta importante.

Soprattutto i Seniori (l’assemblea di personalità del ceto medio-alto moderato lombardo, come Pietro Verri e Giuseppe Parini, il vecchio istitutore di Imbonati) si oppongono. Talleyrand, Ministro degli Affari Esteri di Francia, li minaccia di “deportazione in Africa se si fossero opposti alle direttive di Parigi”.

Melchiorre Gioia così definiva il reale contenuto del trattato: «passerò sotto silenzio il tributo annuo di 18 milioni di franchi [era l’equivalente di quanto l’Austria imponeva ai suoi domini lombardi] ma l’illimitata libertà di commercio tra la Francia e la Rep. Cisalpina, richiesta nel trattato … potrebbe in breve assorbire le più necessarie derrate della Cisalpina, e dare un tale crollo alle di lei manifatture da ridurre istantaneamente migliaia di mani all’inazione»;

e continuava: «che un’armata Francese resti nella Cisalpina col pretesto di proteggerla; che tutte le di lei forze siano comandate da Generali spediti dalla Francia; che questa essendo in guerra, in guerra parimenti sia la Cisalpina, senza che la Francia s’obblighi ad egual condizione … questo è propriamente il trattato del lupo coll’agnello.»

A Marescalchi scriveva Melzi d’Eril su questo contrasto: «Da Milano …. calma simile a quella della tomba; più i “rimossi” che i “promossi” contenti; somma l’angustia pecuniaria; nessuna l’attività dei compensi; impossibile la durata simultanea di un potere militare illimitato nei bisogni come nelle voglie, e di un potere civile, per paralisi confermata, a carico solo e gravissimo, non a difesa e protezione.»

Per mesi i rappresentanti cispadani fanno la spola tra Milano e Parigi, ma alla fine, l’8 giugno 1798, devono firmare il trattato.

Nelle frequenti permanenze a Parigi dei rappresentanti cispadani, l’abitazione di Imbonati-Beccaria diventa un punto di riferimento (ve ne sono ampie testimonianze). Diventano frequentatori del “salotto” di M.me Beccaria politici e funzionari in missione nonché il personale di stanza a Parigi, in rappresentanza della nuova Repubblica Cisalpina: Marescalchi e Melzi d’Eril, per citare solo due personalità che, negli anni immediatamente successivi, avranno un ruolo importante nella vita di Giulia e del figlio (e non parliamo dell’ospitalità di relazione — e anche di pura sussistenza — che la coppia Giulia-Imbonati accordarono nel 1799 agli immigrati italiani, fuggiti da Milano per il breve rientro degli austriaci, tra cui C. A. Bossi, C. Botta, G. B. Somis, G. Compagnoni, V. Monti, ecc. ecc.).

Secondo voi, di che discutevano i nostri cisalpini quando si trovavano nel “salotto” di M.me Beccaria? Era di certo un luogo gradevole (Imbonati era un ospite non meschino) ma anche un ambiente adattissimo per scambiarsi senza timori idee, documenti, conoscenze. Dove incontrare, in modo discreto, rappresentanti politici francesi, non necessariamente del governo in carica.

Pensate che lì chiacchierassero solo di passeggiate sui boulvard? dell’ultima cantante alla moda? del commediografo di successo? O soprattutto di come tenere la barra diritta tra le tendenze radicali in agitazione in patria e l’aggressività rapace della Francia vittoriosa? Chiunque può darsi la risposta giusta.

È del tutto naturale che la coppia Beccaria-Imbonati si trovasse fin dai primi mesi a essere un irrinunciabile punto di riferimento degli italiani a Parigi, per tutte le problematiche politiche, soprattutto per quelle che richiedevano percorsi non ufficiali e filtrati dai rapporti personali.

Giulia e Imbonati vivevano loro malgrado questa situazione?

Pensiamo proprio di no e riteniamo anzi che i due compagni di vita non si trovassero a disagio nello svolgere questo ruolo. Che, al contrario, ne avessero posto le basi fin dall’inizio. Vediamo perché.

Pierre-Louis Roederer (1754-1835), nei primi momenti di affermazione di Bonaparte in Italia (più o meno nei periodo di cui qui trattiamo) sviluppò una intensa campagna contro le ruberie del generale e del suo gruppo dirigente, in sintonia con gli italiani che cercavano di resistere (con scarso successo) alla spogliazione francese. Poco dopo, elemento di punta degli ideologi, fu attivo nel colpo di Stato del brumaio 1798 che aprì la strada al Consolato e poi all’Impero di Napoleone. A differenza del gruppo degli ideologi frequentato anni dopo da Manzoni, Roederer si legò mani e piedi a Napoleone, servendolo fino alla sua caduta (fu anche Ministro degli Esteri presso il Regno di Napoli, tenuto da Giuseppe Bonaparte).

Beccaria: un nome di bandiera.

In coincidenza con il loro arrivo, con un’operazione di comunicazione molto efficace, si stabilirono rapporti diretti tra le tendenze moderate della politica francese e le analoghe della politica italiana, rappresentate dai Verri, dai Parini, dai Marescalchi, dai Melzi d’Eril.

Va da sé che faceva da collante la medesima esigenza di moderare la crescente affermazione dei gruppi militari francesi. Questi, attraverso i molti anni di guerre a livello europeo, stavano affermandosi come i padroni assoluti della politica, mettendo in scacco i politici tradizionali, che avevano avviato la rivoluzione e rischiavano ora di piegare il ginocchio o di correre seri pericoli.

Tra questi ultimi vi era Pierre-Louis Roederer, già segretario (1790) dell’Assemblea Costituente e politico influente (il 10 agosto 1792 mentre la folla in piazza chiedeva la morte di Luigi XVI, Roederer gli diceva concitato: «Vostra Maestà non ha cinque minuti da perdere; l’unica sicurezza è l’Assemblea Nazionale» (il Re gli rispose «E allora muoviamoci in fretta»). Roederer sarà negli anni successivi un fedele di Napoleone (nel 1802 con Tayllerand stenderà la Costituzione della Repubblica Italiana e sarà poi Ministro delle Finanze del Regno di Napoli, con Giuseppe Bonaparte).

Ma nel 1796 è molto vicino al gruppo degli “ideologi” (Cabanis, De Tracy, Sophie de Condorcet, ecc., gli stessi che nel 1805, quando vi faceva parte anche Fauriel, Alessandro Manzoni frequenterà assiduamente). Ed è decisamente ostile al giovane generale Bonaparte.

Il 25 luglio 1796, sul suo “Journal de Paris”, Roederer chiede un «controllo più stretto sulla riscossione e impiego dei contributi imposti nei paesi occupati» afferma che «Bonaparte lavora solo per se stesso e non per la Repubblica» che «non rende conto dei contributi imposti all’Italia» e che «si occupa solo di circondarsi di conniventi e di arricchirsi».

Quando Imbonati e Giulia arrivano a Parigi, diventano immediatamente oggetto delle sue attenzioni.

Ai primi del 1797, la tipografia di proprietà di Roederer pubblica una nuova edizione in francese dell’opera di Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene”, secondo la traduzione fattane nel 1766 da Morrelet e arricchita da un inedito di Jeremy Bentham (su questo inedito diremo di più in altra occasione).

Il 20 maggio 1797, sul “Journal de Paris”, esce una cronaca bene evidenziata: «una donna, già notevole per la sua bellezza, ha attirato su di sé tutti gli sguardi per la viva passione con cui ha proposto un brindisi al liberatore dei Milanesi, all’invincibile Bonaparte … Si è subito saputo che essa è la figlia di un celebre filosofo, un uomo di genio e un amico dell’umanità, di Beccaria, e che essa è degna di esserlo per l’amore che porta alla libertà. Tutti gli sguardi si sono rivolti a essa; da ogni parte le sono stati offerti mazzi di fiori. Ella ha ricevuto questi doverosi omaggi con una modestia e una grazia che l’hanno resa ancora più bella.»

Come si vede, per la Beccaria (e Imbonati) un vera dichiarazione d’amore politico. Ripetuta pochi giorni dopo.

Il 28 maggio, Roederer invia a Giulia Beccaria una copia del libro di Cesare, fresco di stampa, con una lettera di accompagnamento:

«Sono lieto, signora, di offrirvi una nuova edizione dell’opera “Dei delitti e delle pene“, del vostro illustre padre … poiché voi amate la libertà e la filosofia, vi vedrete anche ciò che egli ha fatto per introdurre trent’anni fa a Milano, l’amore della libertà e della filosofia … Voi potete constatare, signora, che molto tempo prima dell’unione della Repubblica lombarda alla nostra, voi avevate già acquisito dei diritti in Francia. Oso dirvi, a nome di tutti gli amici del talento, della filosofia e dell’umanità, che voi appartenete attraverso vostro padre alla grande famiglia che gli amici della filosofia e della libertà hanno formato a Parigi cinquant’anni fa, e che ora vanno rinserrando più che mai i legami che li hanno uniti.»

Roederer certo non parlava per perifrasi e andava dritto al centro del problema. Ma le dichiarazioni di simpatia politica verso la coppia milanese continuano.

Il 29 maggio, Roederer pubblica sul “Journal de Paris” una lunga presentazione del libro di Beccaria, con la quale ribadisce la sintonia politica con i liberal-moderati della Cisalpina:

«Non è senza interesse sottolineare che quanti sono ancora attivi degli amici e collaboratori di Beccaria — i Verri, i Lambertenghi, i Longhi — occupano oggi i primi posti della nuova repubblica: ciò che fa bene augurare del suo destino, e spiega la tranquillità di cui essa ha goduto fin dai suoi primi momenti, i più difficili che potesse vivere».

Più espliciti di così, Roederer e compagni non potevano essere. Di tutta evidenza, appare chiaro che Imbonati e Giulia Beccaria non si sottraevano certo a queste esplicite dichiarazioni di unità d’intenti tra tendenze vicine sul piano politico, in opposizione al Bonaparte, ormai astro nascente della politica francese.

In termini a noi più familiari, possiamo ben dire che essi a Parigi svolgevano una vera e propria attività di lobby, a favore degli interessi italiani.

E Imbonati, in tutto ciò che ruolo giuocava, oltre a quello di padrone di casa, ricco, bello e distinto?

Stiamo lavorando (ci aiutano amici di Parigi) per trovare elementi di fatto, che vadano a infrangere la cappa di silenzio e di invisibilità che pesa da più di duecento anni su questa figura, anche grazie alla furia epistolar/piroclastica di Alessandro e di Giulia, che vollero cancellare ogni traccia di quel loro passato. La documentazione che lo riguarda — a parte il testamento con cui rese ricca Giulia Beccaria e i Manzoni — è praticamente nulla.

Per dare però un’idea della fisionomia del discepolo di Parini nella capitale francese, possiamo riprendere un brano poco noto di Stendhal, l’autore de “Il Rosso e il Nero”, de “La Certosa di Parma”, ecc., ufficiale napoleonico, a lungo nell’amministrazione francese, buon conoscitore dell’Italia (“Correspondance inedite” con Introduzione di Prosper Mérimée, Paris, Michel Lévy Frères Editeurs, 1855, vol. 2, p. 16, traduzione nostra): «lmbonati era uno di quei geni potenti (meno rari, credo, in Italia che in tutti gli altri Paesi d’Europa), ai quali la prudenza, associata all’assenza totale di vanità, suggerisce il silenzio … È l’esistenza di uomini della forza di Imbonati che, ai miei occhi, fa dell’Italia uno dei primi paesi del mondo. Sono gli uomini della forza di Imbonati che, a Milano, osarono resistere a Napoleone nel pieno della sua potenza, e respingere una legge da lui proposta al corpo legislativo del Regno d’Italia.»

Qui Stendhal si riferisce a un episodio del luglio 1805 (quindi immediatamente dopo la morte di Imbonati) e il brano in cui è inserita la frase sopra riportata è denso di errori pacchiani (per es. Giulia viene detta “sorella” di Cesare Beccaria) ma il senso del suo apprezzamento sulla fisionomia reale del compagno di Giulia è abbastanza chiaro e probabilmente rifletteva una opinione che non era solo dello scrittore francese.

Libertà letteraria e realtà storica.

Sul trasferimento di Giulia e Imbonati a Parigi abbiamo appena esposto una serie di “fatti”, ricavati da “libri, che non si trovano dai librai”, che appartengono all’universo di “ciò che se ne sa” (sono le parole di Ginzburg); abbiamo anche citato una lettera.

La stessa procedura seguita da Ginzburg, quindi, ma con un altro taglio e altri obiettivi. Noi abbiamo usato molto spazio, ma non siamo romanzieri. Ginzburg, con la sua sensibilità artistica, lo avrebbe fatto con poche e ben scelte parole.

Dai fatti da noi citati, abbiamo percepito che la Giulia vera non era certo un’intellettuale con una visione approfondita della società e della politica (pensiamo per es. a Sophie de Condorcet, di ben altra statura ed esperienza) ma che a Parigi essa seppe esprimere probabilmente il meglio di sé, comprendendo di vivere un momento eccezionale, sotto tutti gli aspetti.

Del tutto diversa dall’immagine di tonta felicemente inconsapevole che ne ha voluto dare Ginzburg.

Sia chiaro! Non è che noi abbiamo una particolare simpatia per Giulia Beccaria. Tutt’altro. Ma ci sembra che Ginzburg ne abbia volutamente alterato la reale fisionomia per perseguire il proprio progetto artistico-culturale.

Va bene! Ognuno fa un po’ quello che gli pare. Ma la critica, ma gli specialisti, ma gli intellettuali di vaglia che si occupano di questioni manzoniane (ne abbiamo tanti) dovrebbero mettere in luce questi aspetti. E non prestare il proprio talento a che si affermino come positive — e da imitare — metodologie di analisi storica che ci portano invece molto lontani dai manzoniani “vero” e “utile”.

Ginzburg voleva presentarci una certa Giulia, “quella” Giulia, un po’ svanita, un po’ superficiale, un po’ “cronaca rosa”. Aveva bisogno di fare nostra la percezione di quel tipo di donna perché emergesse con maggiore evidenza la Giulia degli anni successivi. La Giulia del riavvicinamento alle convenzioni moderate dell’ambiente milanese e alla religione cattolica. La Giulia un po’ beghina, e a tratti grottesca, della maturità, che occupa tanta parte del suo libro.

La Giulia presentata da Ginzburg è perfettamente funzionale a evidenziare un Alessandro caratterizzato solo da idiosincrasie, problemi psichici (in realtà ne aveva parecchi) da egotismi sconcertanti nei confronti della moglie e dei figli.

Mettendo in ombra — anzi cancellando — quell’altro Alessandro, uomo di pensiero e d’arte, che tanto ha dato alla nostra cultura e che è tuttora tanto importante per le radici di riferimento della nostra Lecco. Questo altro Alessandro, per Ginzburg non esiste quasi. E ciò colloca il suo libro in una dimensione particolare, forse interessante sul piano stilistico, ma certamente inadeguato per una più profonda comprensione della realtà manzoniana.

Quindi, questo libro di Ginzburg merita di essere letto, o no? Il lettore avrà a questo punto capito che non ne siamo entusiasti. Pure pensiamo che la sua lettura possa essere di una qualche utilità, purché accompagnata da altre letture e collocata nella sua dimensione storica (Ginzburg lo ha scritto nel pieno dell’onda del “riflusso”). Quindi, suggeriamo di leggerlo, ma con consapevolezza delle sue caratteristiche e dei suoi limiti strutturali. Ma soprattutto consigliamo di leggerlo nella prima edizione del 1983, quella curata dalla stessa autrice.

La nuova edizione, presentata recentemente da Einaudi, è infatti non degna della Ginzburg, intellettuale di razza che ci ha regalato tante opere di ottimo livello. Per concludere, due parole su questo aspetto.

Più che un omaggio, un dispetto a Natalia Ginzburg.

L’editore Einaudi ha presentato la nuova edizione (uscita alla fine del 2016) come “memoria per il centenario della nascita di Natalia Ginzburg”. Un omaggio quindi a una sua acuta consulente culturale e insieme autrice di larghi successi editoriali.

L’intenzione è stata però tradita dal risultato. Questa seconda edizione presenta infatti tali travisamenti nei contenuti, cattiva qualità tecnica, errori madornali di composizione, da apparire più che un omaggio, un vero dispetto alla memoria dell’autrice. Vediamo alcuni di questi aspetti.

La copertina – Nell’edizione del 1983 la sovra-coperta del volume riportava un acquerello (di Ernesta Legnani Bisi, coeva di Alessandro) nel quale è raffigurata tutta la famiglia Manzoni, come era nel 1823 – dalla nonna Giulia di sessantuno anni a Vittoria, l’ultima nata, di appena un anno.

Questa illustrazione era stata accuratamente scelta da Ginzburg, come la più vicina all’idea portante dell’opera, così come essa stessa aveva voluto rimarcare (“Risvolto”, pag. 411) «Il protagonista di questa lunga storia famigliare non volevo fosse Alessandro Manzoni. Una storia famigliare non ha un protagonista; ognuno dei suoi membri è di volta in volta illuminato e risospinto nell’ombra. Non volevo che egli avesse più spazio degli altri; volevo che fosse visto di profilo e di scorcio, e mescolato in mezzo agli altri, confuso nel polverio della vita giornaliera.»

In effetti l’illustrazione della Bisi sembra fatta a misura di questa prospettiva: al centro dell’osservazione è la famiglia nel suo insieme, Manzoni ha solo un lieve maggior spicco rispetto alle altre figure. Il tono dell’illustrazione è uniforme, pacato, senza effetti particolari.

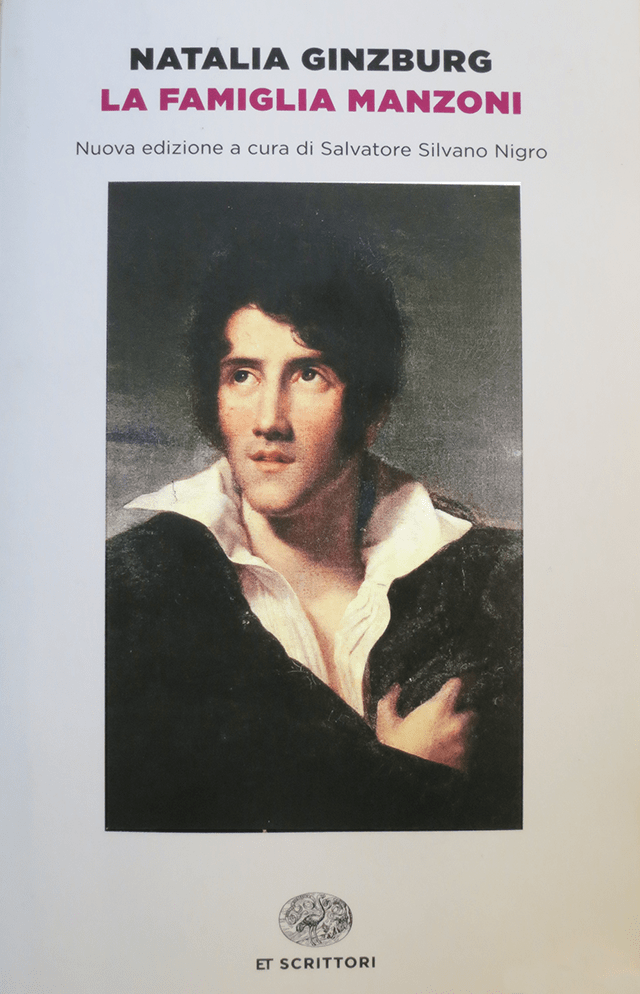

Purtroppo, in questa edizione 2016, l’editore ha giocato un brutto tiro alla sua più prestigiosa autrice (e al suo curatore, immaginiamo), riprendendo la pessima scelta già fatta in precedenti riedizioni del libro. In copertina, al posto dell’acquerello della Bisi, compare infatti un ritratto di Manzoni nel 1805, opera di un anonimo inglese. Nel ritratto, a tinte forti, compare il busto di un Manzoni aitante e romantico, gli occhi al cielo, in posa melodrammatica da primattore. La famiglia è scomparsa. Vi è solo Alessandro, dominatore unico della scena. Per di più raffigurato a vent’anni, quando non aveva neppure cominciato a pensare a una famiglia. Esattamente il contrario di ciò che Natalia Ginzburg aveva voluto e realizzato nell’edizione del 1983.

Abbiamo detto che lo scherzo è stato sicuramente giuocato anche al curatore Salvatore Nigro.

Nella sua “Introduzione” alla nuova edizione, infatti, il professore richiama con intriganti parole l’attenzione del lettore proprio sull’acquerello della Bisi: «Il ritratto della numerosa famiglia Manzoni tracciato dal barone francese ricorda senza volerlo un disegno acquerellato di Ernesta Bisi che, nel 1823, in breve spazio aveva fatto del celebre gruppo di famiglia un soggetto paesaggistico in pendenza e terrazzato … L’araldizzazione vegetale della Bisi agisce sulla complicità immaginativa della scrittura di Natalia Ginzburg» (pag. VI) e ancora: «La famiglia Manzoni arrivò in libreria alla fine di gennaio del 1983. Il risvolto era firmato dall’autrice. In sovra-coperta portava l’acquerello della Bisi» (pag. VIII).

Ci appare un mistero la ragione per cui la prestigiosa Einaudi abbia voluto fare uno sgarbo così pesante a un suo storico autore e a uno dei più prestigiosi studiosi di Manzoni su cui possiamo contare in Italia.

Sotto: la copertina dell’edizione del 2016 — tutt’altra cosa.

Ventuno errori (accertati) di ortografia sono veramente troppi.

Tanti sono gli errori di composizione emersi a una lettura rivolta solo ai contenuti (siamo certi che una rilettura da “correttore di bozze” ne aumenterebbe il numero). Gli errori di composizione sono riconducibili al fatto che del testo finale, prima della stampa, non è stata fatta nessuna rilettura seria.

Gli errori creano a volte effetti comici. Già a pag. 11 la frase «Nel 1788 era morta Manetta» ci aveva messo sul chi vive, ma nel libro il nome Marietta diventa “Manetta” per ben altre quattro volte (pag. 124, 126, 127, 205). E poi, a pag. 158: «che veniva da star 4 o 5 ore al sole trafelato e stanco» diventa «che veniva da star 405 ore trafelato e stanco»

Oppure (pag. 99) «Era il povero D. Eustachio da alcuni anni periodicamente 2 o 3 volte sorpreso da bronchitidi» diventa «periodicamente 203 volte sorpreso da bronchitidi». Gli errori di composizione comportano anche alterazioni nei cognomi. I “marchesi Caccia-Piatti”, diventano “marchesi Caccia-piatti” (pag. 190, 207); mentre (pag. 164) la signora “Euphrosine Planta”, diventa “Euphrosine Pianta”; Brusù [come i Manzoni chiamavano Brusuglio], diventa “Brusii” (pag. 67).

Non è risparmiata neppure la madre di D’Azeglio. A pag. 175, nella prima edizione essa gli scrive: «non voglio che ogni tua lettera sia un’epistola ma ogni 4 o 5»; ma nella nuova i numeri si ampliano e la madre si trova a scrivere «un’epistola ma ogni 405».

Nella bibliografia, “Ezio Flori” (il più consultato dalla Ginzburg) diventa “Ezio Fiori”.

Lasciamo andare gli altri refusi: il lettore ha capito che in questo lavoro, la casa editrice Einaudi ha definitivamente abbandonato il rigore che ne aveva fatto una delle più prestigiose case editrici, note a livello internazionale per la cura e la serietà dei propri lavori.

Per questa sua tenace adesione alla serietà e contro la sciatteria intellettuale, Leone Ginzburg era da alcuni considerato come posseduto dall’acribia (oggi si direbbe “un precisino”), ma è un esempio che dobbiamo tenere nel cuore e nella mente sia per la cultura sia per la nostra vita collettiva.

Ricordiamo che Leone Ginzburg è stato anche un appassionato estimatore di Manzoni. Tra il 1943 il 1944, mentre si trovava al confino in Abruzzo, compì studi approfonditi su Alessandro e su “I promessi sposi”, in vista di una edizione Einaudi sulle opere varie di Manzoni.

Su Manzoni stese anche il primo abbozzo di un saggio di grande respiro nel quale metteva in luce la straordinaria carica civile del romanzo e la sua permanente capacità di orientare e di istruire di fronte alle scelte complesse della vita individuale e collettiva. Questo saggio andò purtroppo perduto ma siamo certi che ne sarebbe emerso un Manzoni ben diverso da quello che ha voluto rappresentarci sua moglie Natalia.

Un Manzoni degno di essere ricordato, come facciamo noi oggi, celebrando il 232º della sua nascita, nella città di Lecco, che egli considerò sempre la sua vera e indimenticabile patria.