Milano, venerdì 28 gennaio 2022.

Riceviamo e pubblichiamo.

A riscontro della Nota che il lettore trova presentata più sotto, il Prof. Angelo Stella, Presidente del Centro Nazionale Studi Manzoniani, ha voluto cortesemente trasmetterci il suo orientamento sulle questioni da noi sollevate.

«La ringrazio delle sue osservazioni. Credo che studiose e studiosi le prenderanno in considerazione, e che si potrà arrivare, su aspetti ancora giustamente dibattuti, a conclusioni serenamente condivise.

Con i migliori auguri, Angelo Stella».

Ringraziamo il Presidente Prof. Stella per la sua saggia e lungimirante presa di posizione; la consideriamo condivisa da tutto il Comitato Scientifico del Centro Nazionale Studi Manzoniani augurandoci sia anche prodroma a una revisione dell’intera questione sollevata dal nostro Centro Studi.

Milano, martedì 18 gennaio 2022.

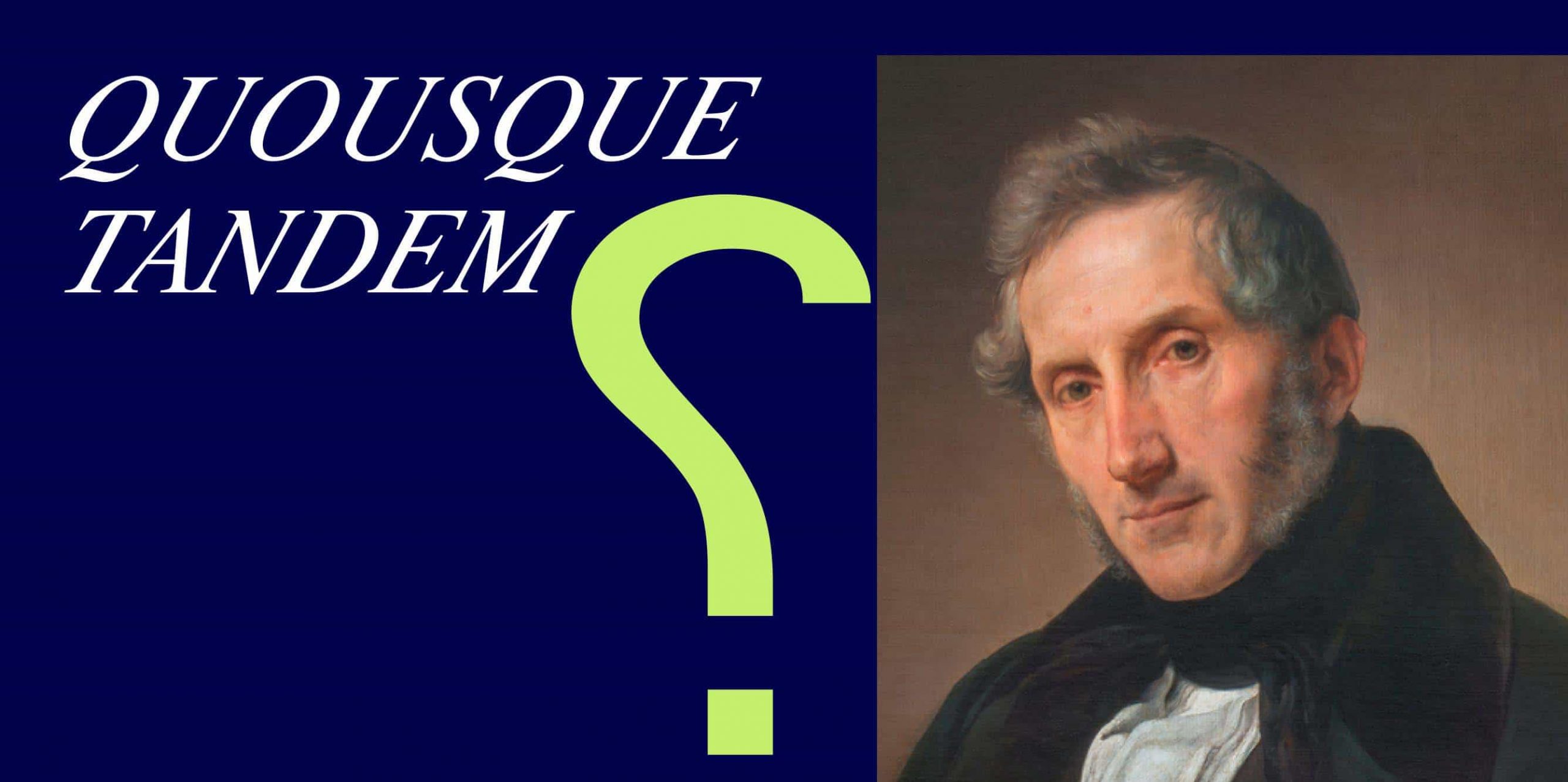

Con quanto segue esponiamo riflessioni esplicitamente critiche sul come è stato recentemente presentato al pubblico il manoscritto “Gli Sposi promessi”, conservato presso il Museo Manzoniano di Lecco.

Quelle istanze accademiche che lo hanno recentemente proposto come elemento portante di una “rivoluzione” nella critica manzonista (nonché i responsabili culturali e museali della città di Lecco, che se ne sono fatti ingenui mallevadori), hanno sdoganato una nuova fattispecie di comunicazione “culturale”, tutta basata sulla sciatteria documentale ancorché proposta da figure di indubbia esperienza e qualità intellettuale: un pessimo esempio per tutti e un ceffone a piena mano alla cultura di ispirazione manzoniana.

Amichevolmente, suggeriamo ai diversi attori in campo di ricominciare da capo, ma questa volta con ben altre metodologie e con la competenza che hanno già mostrato in altre occasioni!

Attenzione!

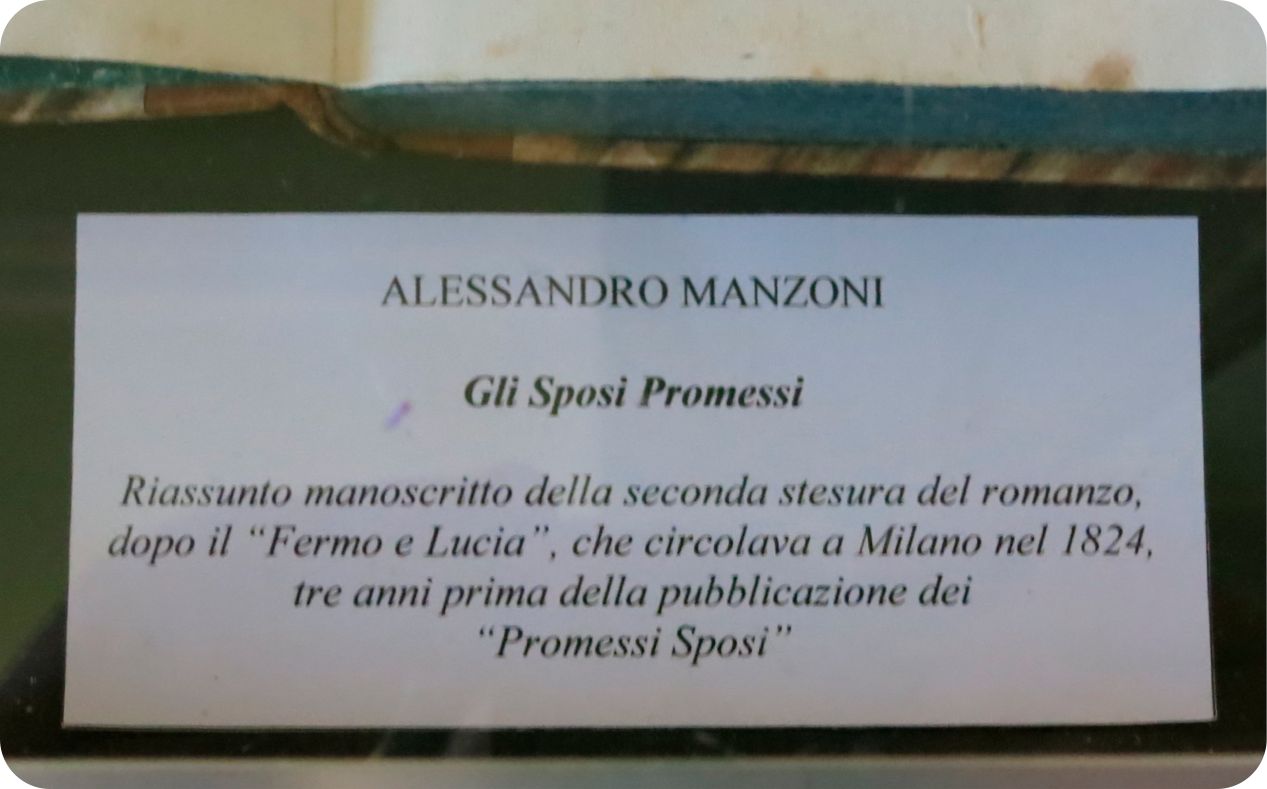

A consentirne una più agevole identificazione, in questa nostra Nota, il manoscritto conservato presso il Museo Manzoniano di Lecco, sarà da noi indicato come «Manoscritto Lecco 170», dal numero di ingresso al Museo stesso, segnato sul risguardo Zr alla copertina posteriore.

FILOLOGIA MANZONISTA

ALLO SBANDO?

A proposito del «Manoscritto Lecco 170» conservato presso il Museo Manzoniano di Lecco.

6 PAROLE

dette autografe di Manzoni con un ameno “fidatevi di noi”.

Valutate invece come apocrife dal

“PARERE PRO VERITATE”

della perizia grafologica da noi predisposta.

UN INCREDIBILE SILENZIO

su una più che probabile manipolazione dell’intero documento tra il 1964 e il 1988.

203 ERRORI

nella “trascrizione diplomatica” del «Manoscritto Lecco 170».

23 VISTOSE DIFFORMITÀ

di trama rispetto alla “Prima Minuta” di A. Manzoni.

Così una filologia distratta e pasticciona

si autocondanna all’impotenza e ridicolizza Lecco città di Manzoni e dei Promessi Sposi!

Chiediamo l’immediata riapertura dell’indagine conoscitiva sul «Manoscritto Lecco 170», garantita dal controllo pubblico.

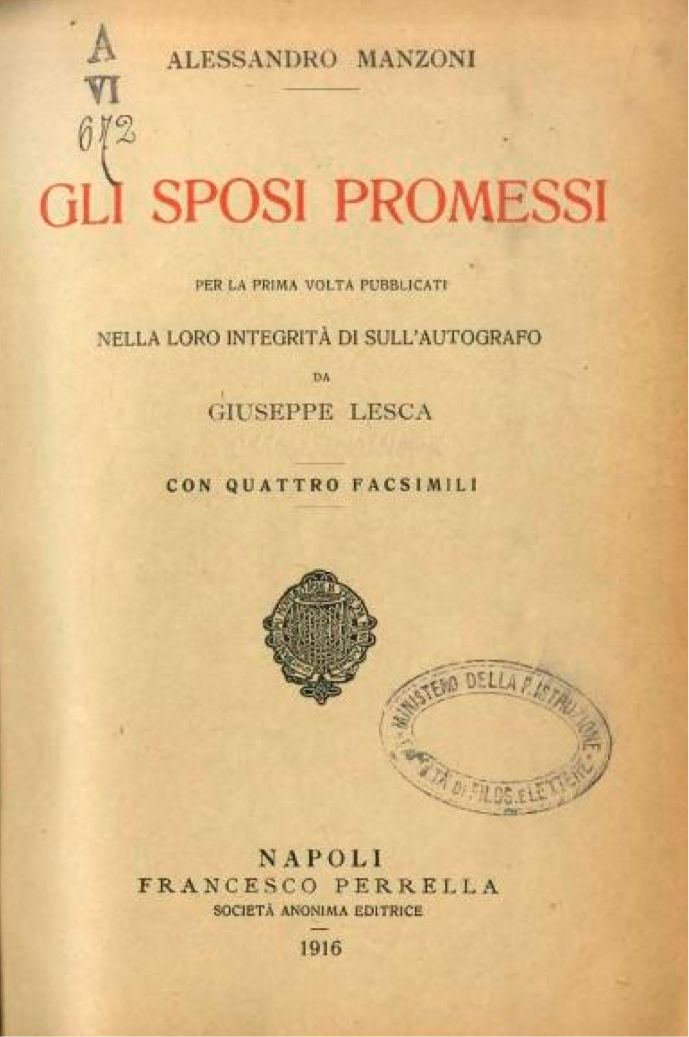

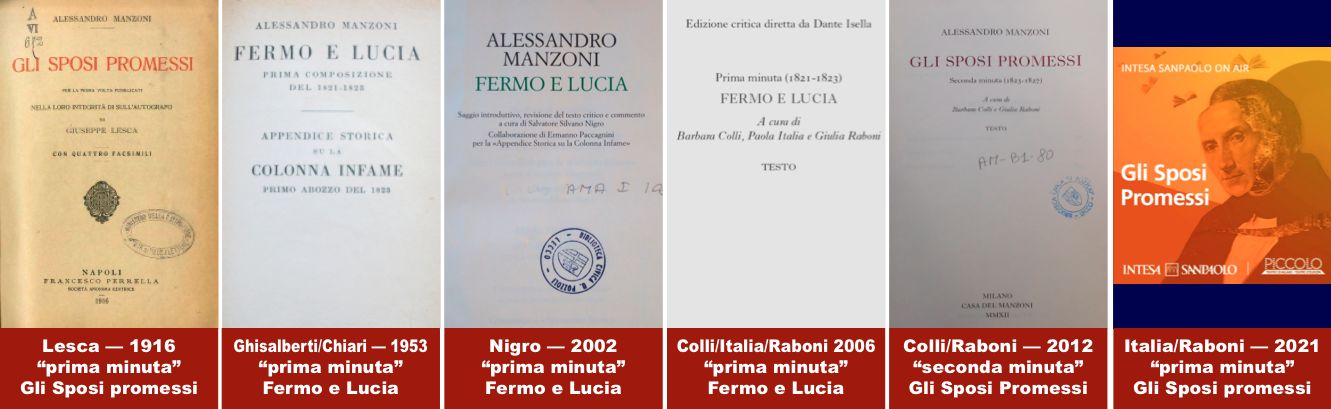

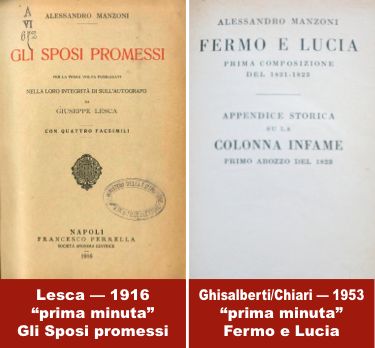

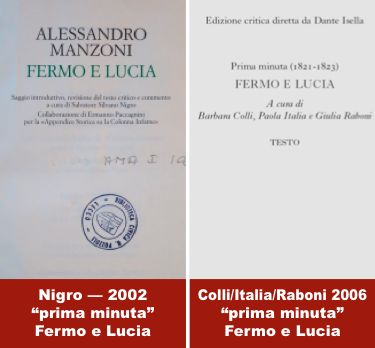

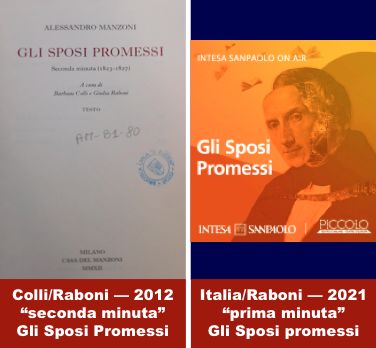

Il 5 maggio scorso, con l’entusiastica collaborazione dei mezzi di informazione locali e nazionali, è stata pubblicizzata la lettura integrale su Internet (con il titolo “Gli Sposi promessi”) della “Prima Minuta” del romanzo di Alessandro Manzoni, già pubblicata con il medesimo titolo da Giuseppe Lesca nel 1916 ma più conosciuta come “Fermo e Lucia”, titolo adottato nel 1953 da Ghisalberti e Chiari, confermato da Salvatore Silvano Nigro (2003) e, in ultimo, da Barbara Colli, Paola Italia e Giulia Raboni (2006).

A garantire la scientificità dell’iniziativa “Gli Sposi promessi su Internet”, le Professoresse Paola Italia e Giulia Raboni, note filologhe manzoniste, cui si sono affiancati accademici manzonisti di mezza Italia, tra cui lo stesso Nigro.

Le ragioni del mutamento di titolo (da “Fermo e Lucia” a “Gli Sposi promessi”) starebbero nel manoscritto di 116 pagine, acquistato dal Comune di Lecco sul mercato antiquario nel 1989 e conservato oggi presso il Museo Manzoniano della città.

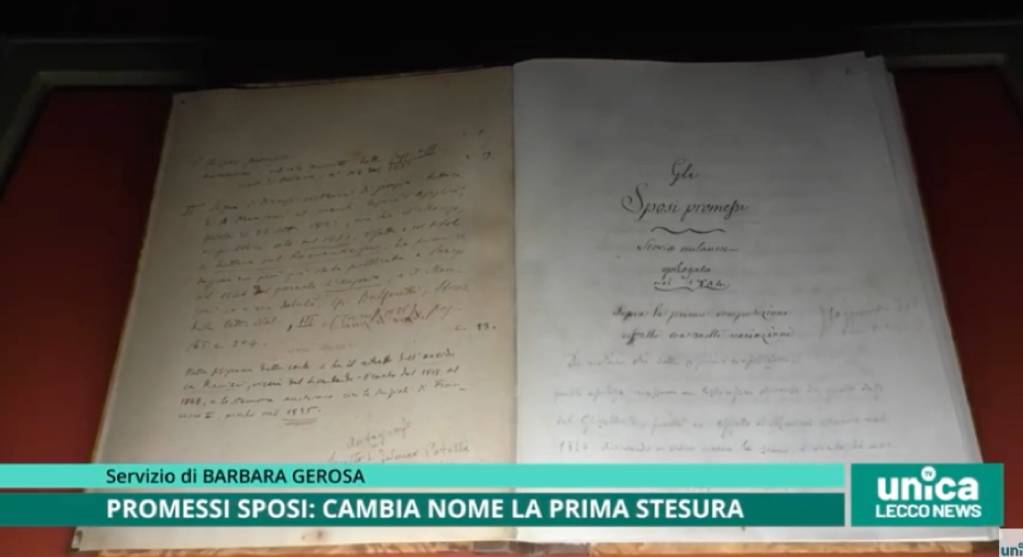

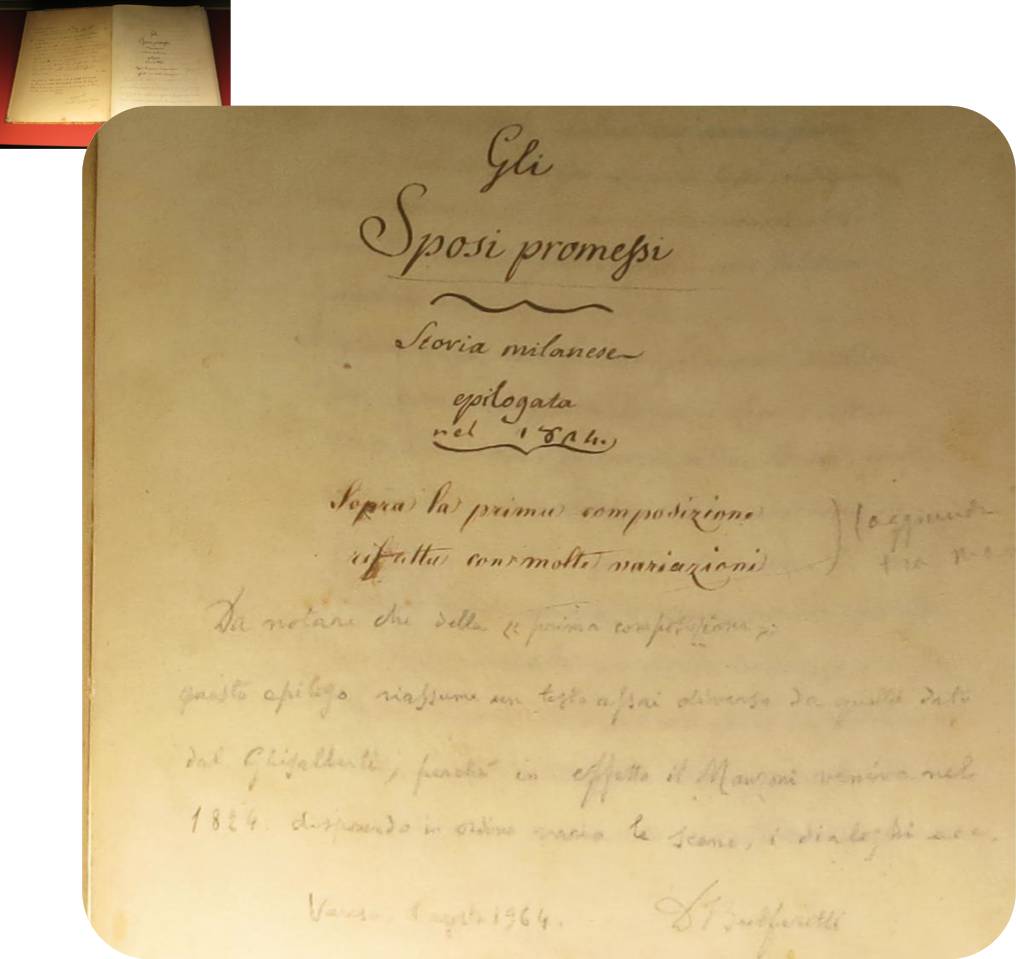

La prima delle tre sezioni di cui è composto il documento (40 pagine) è titolata “Gli Sposi promessi / Storia milanese epilogata nel 1824 / Sopra la prima composizione rifatta con molte variazioni” (d’ora in poi la chiameremo l’Epilogo “Gli Sposi promessi”).

A evitare malintesi anche grotteschi, chiariamo subito che il manoscritto è stato redatto da ignoti, in data ignota (il 1824 che vi si legge sul frontespizio può essere stato apposto in qualunque momento, tra il 1824 e i successivi 130 anni).

Parliamo di “malintesi grotteschi” a ragione veduta: l’ANSA (l’Agenzia giornalistica cui si rifanno praticamente tutte le testate del nostro Paese) ha infatti presentato il testo dell’Epilogo “Gli Sposi promessi” come se fosse stato pensato e scritto da Manzoni (vedi l’articolo del 10 maggio):

(ANSA) – LECCO, 10 MAG — “Correva l’anno 1628, quando due giovani persone d’una terra presso Lecco, di bassa condizione, dovevano all’indomani presentarsi al parroco Don Abbondio per la celebrazione del loro matrimonio”.

Era questo l’incipit della prima stesura, datata 24 aprile 1821, del romanzo di Alessandro Manzoni “I promessi sposi”.

Va da sé che si tratta di un grossolano abbaglio preso dall’ANSA: quello è l’inizio del manoscritto redatto da ignoti in data ignota.

Come ben noto, la “Prima Minuta” di Manzoni comincia invece in tutt’altro modo: «Quel ramo del lago di Como d’onde esce l’Adda e che giace fra due catene non interrotte di monti, ecc.»

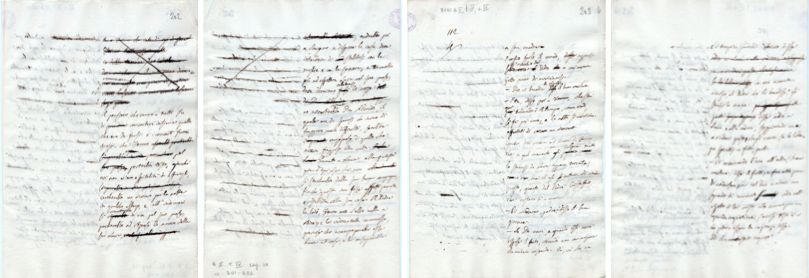

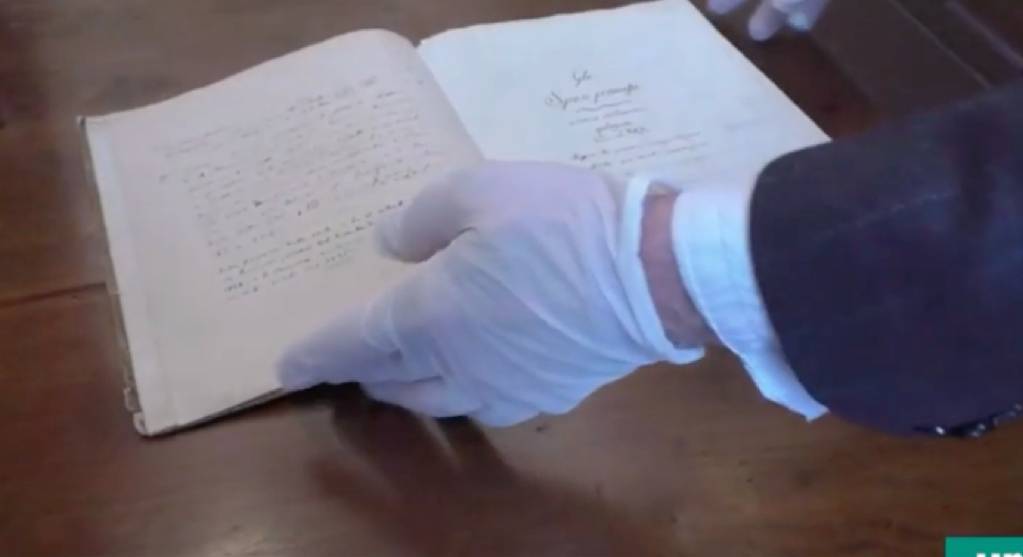

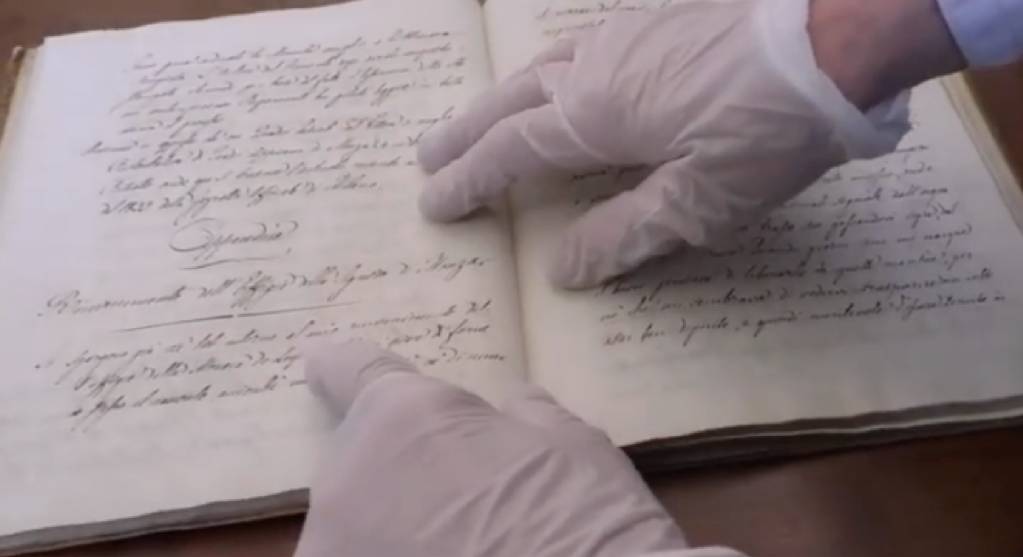

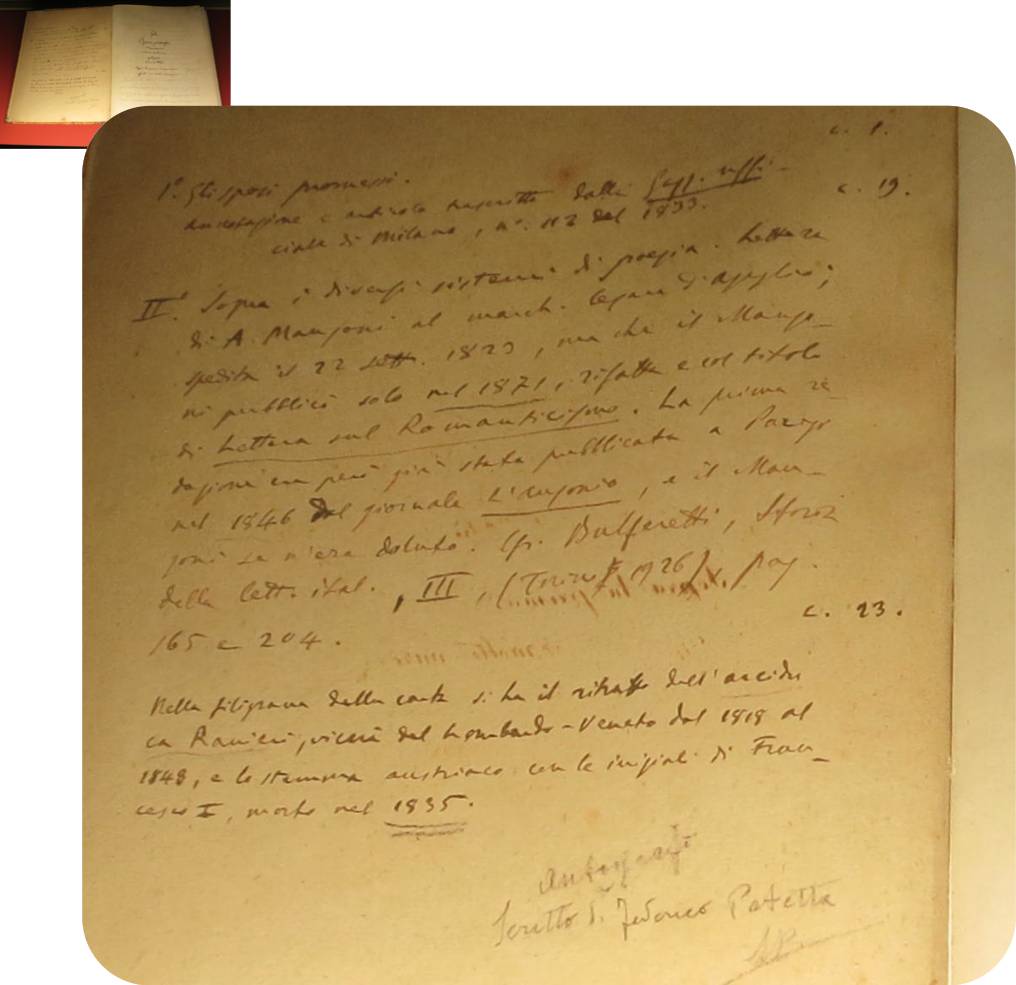

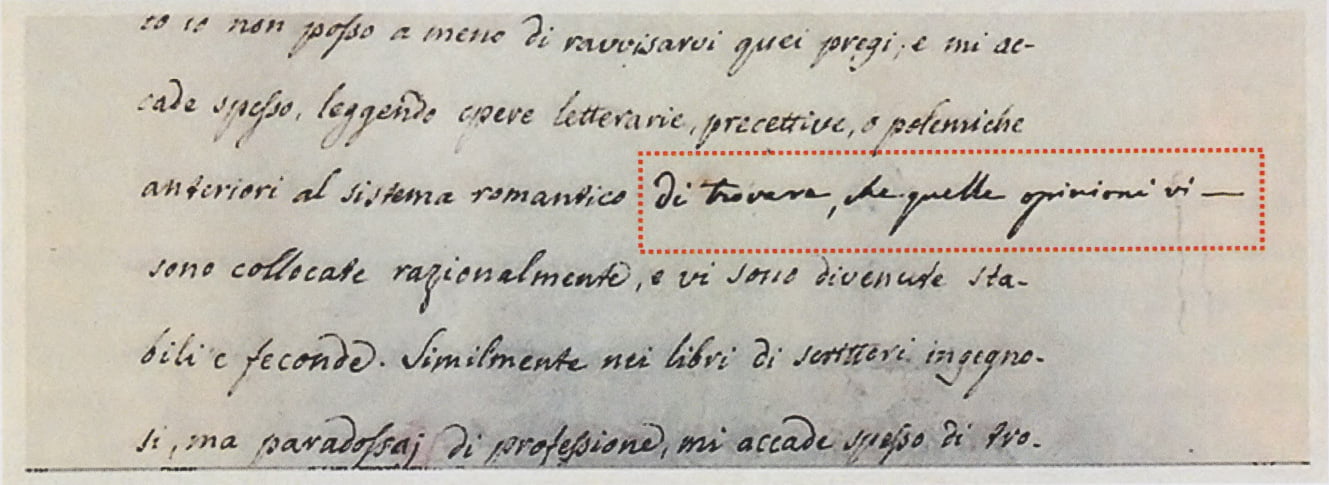

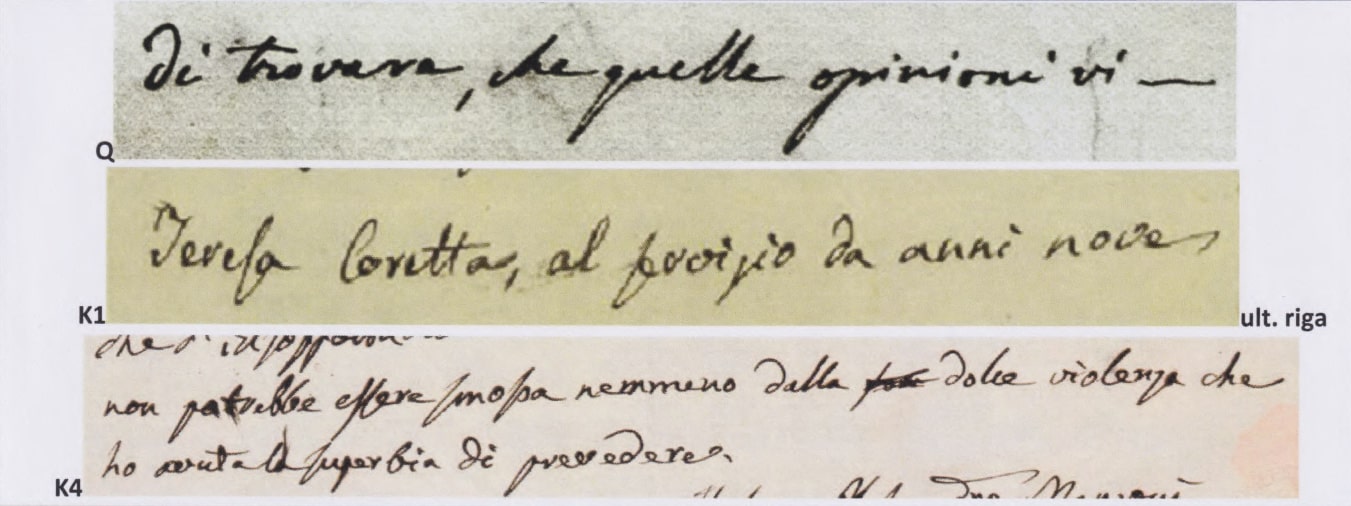

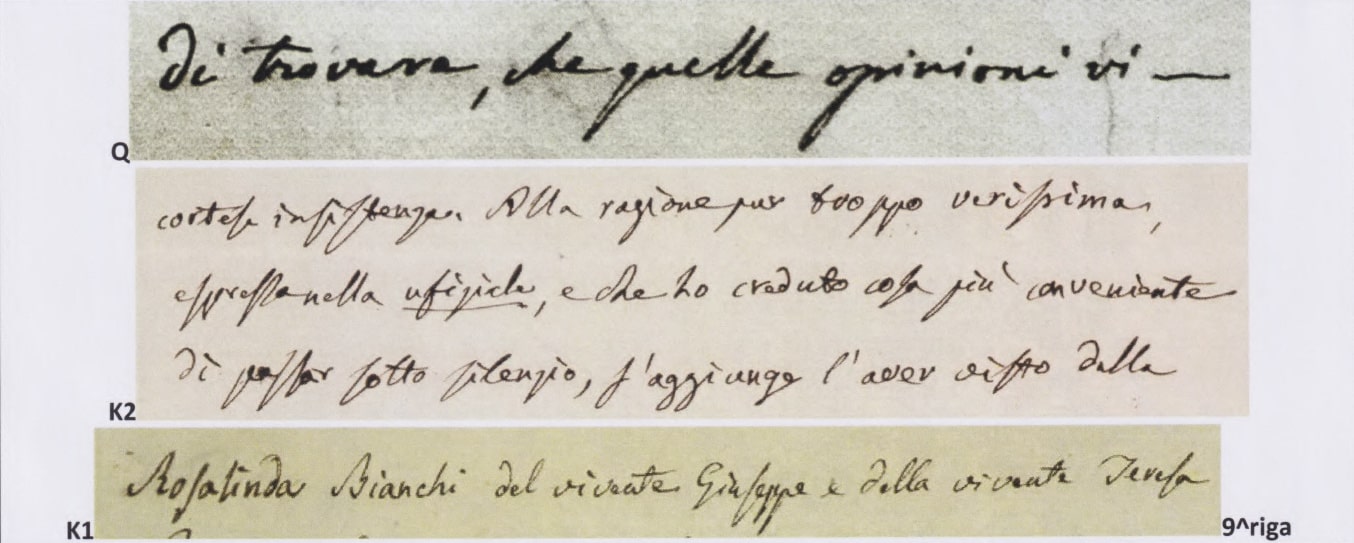

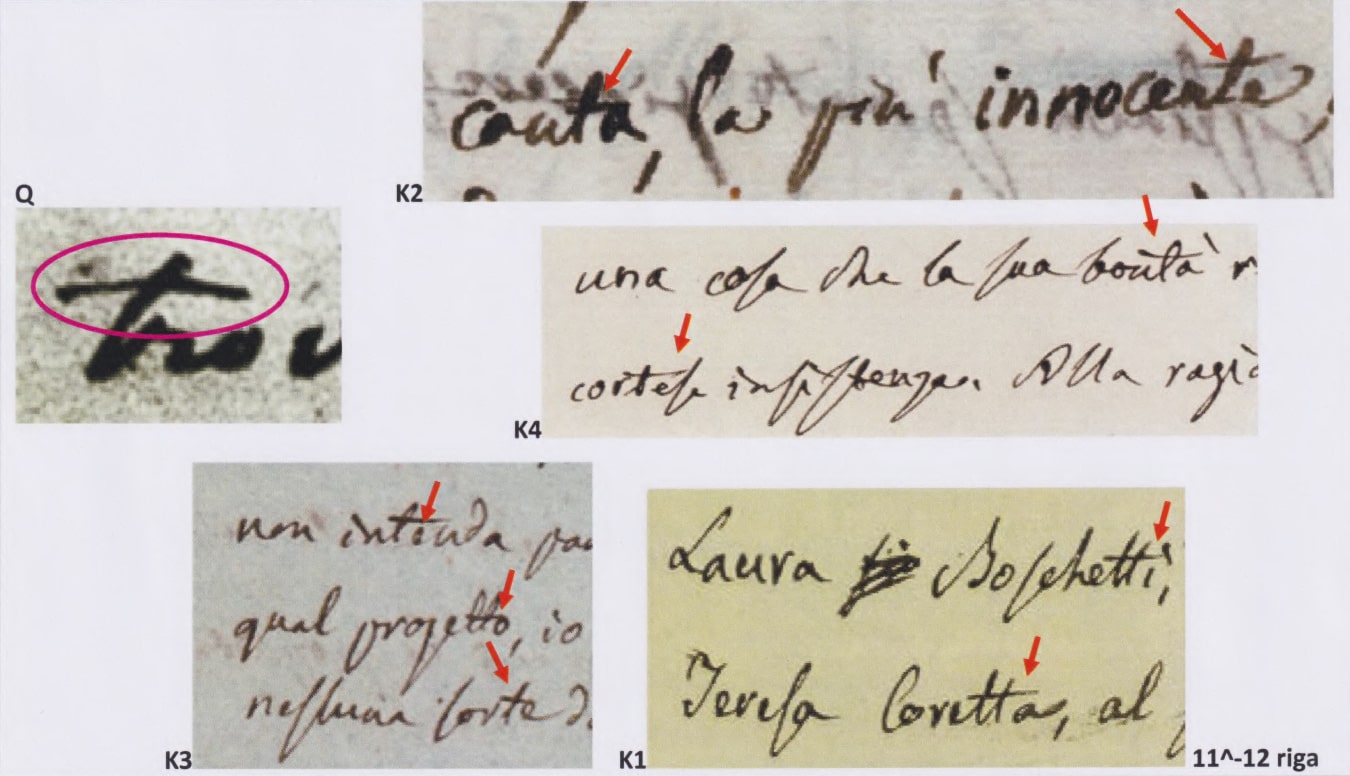

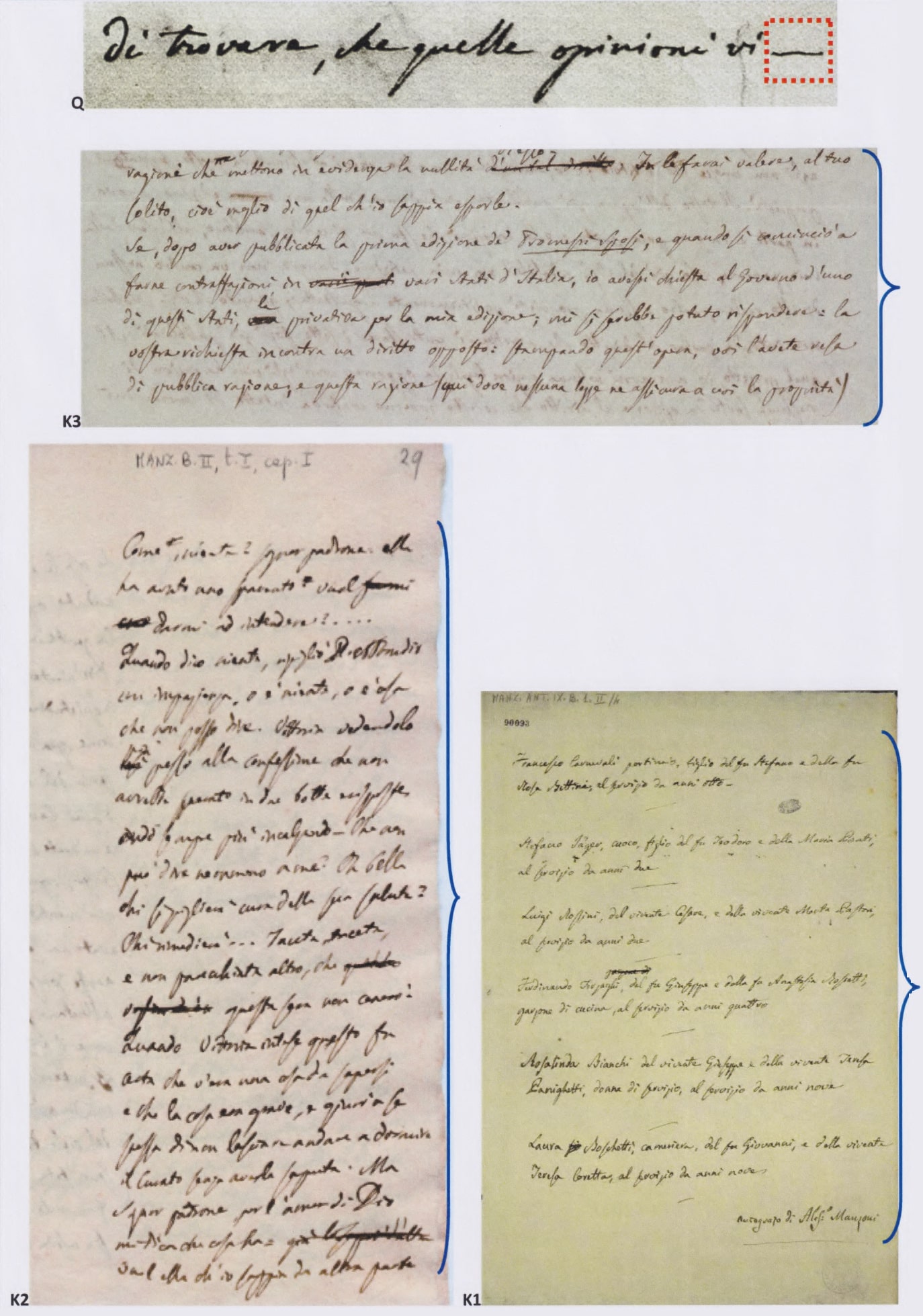

Qui sopra alcune delle pochissime immagini date al pubblico del manoscritto conservato al Museo Manzoniano di Lecco.

Ma torniamo a noi.

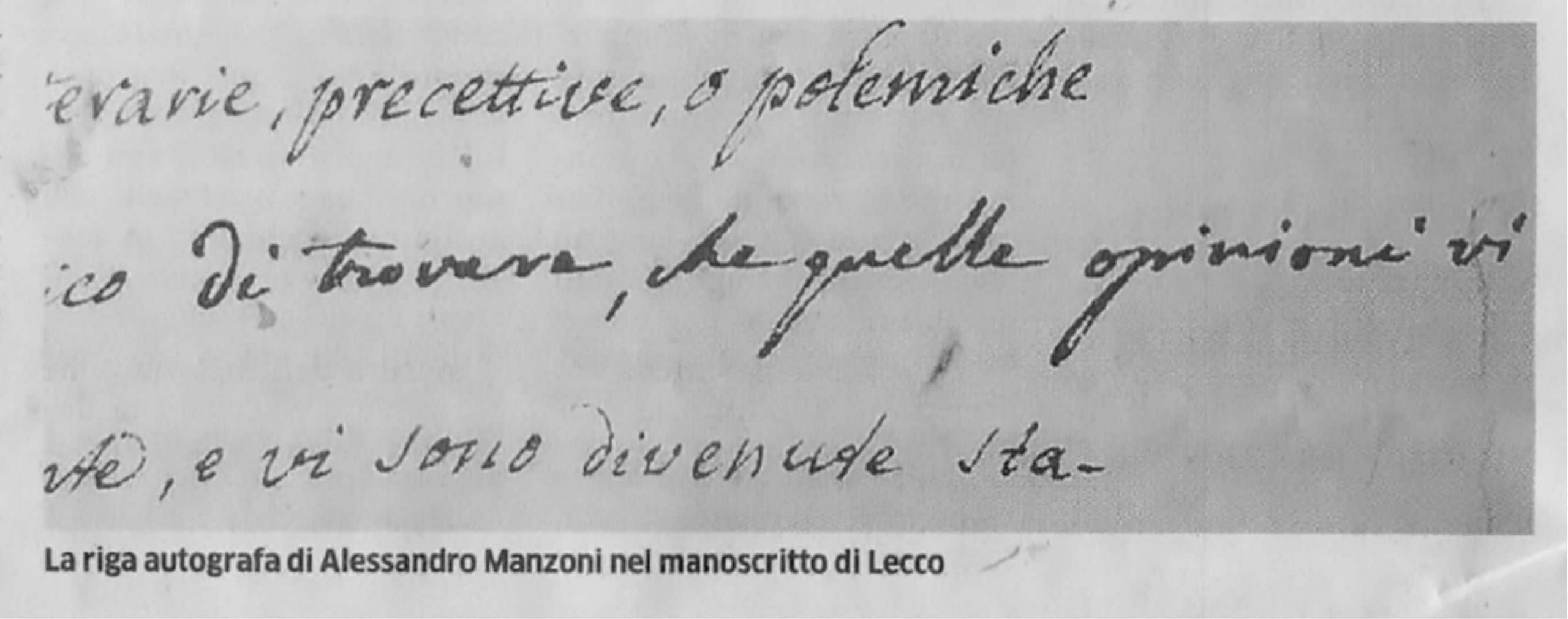

È la manina di Manzoni?

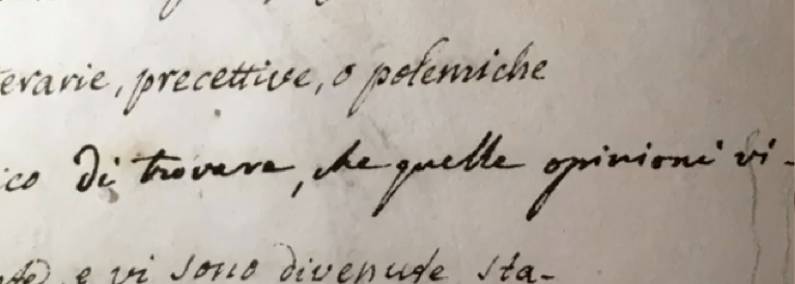

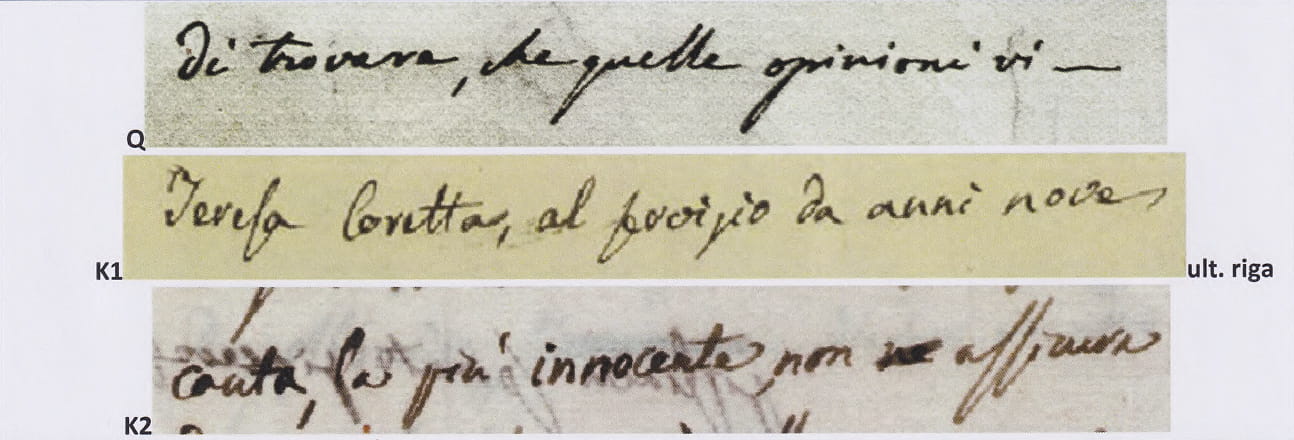

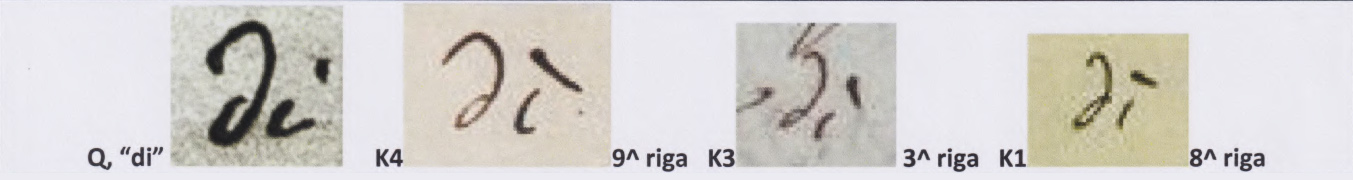

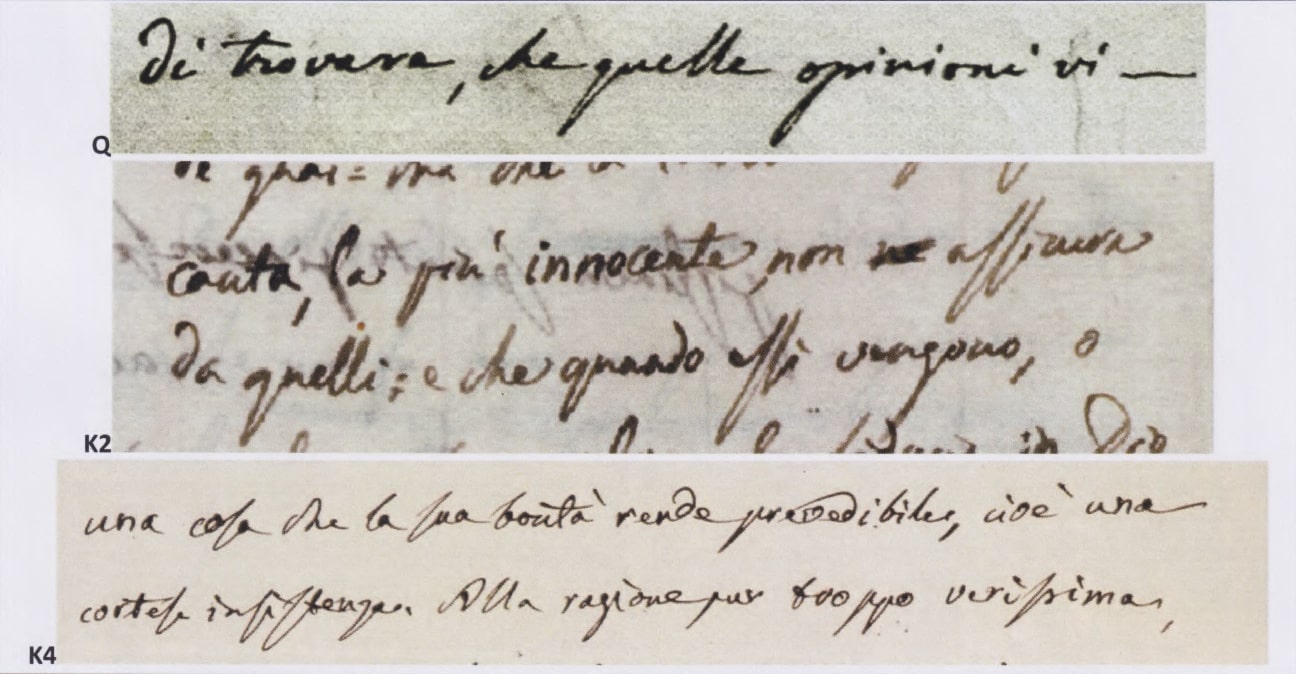

Nella terza sezione del manoscritto (ripetiamo, di mano ignota e occupata dalla copia di una copia della convenzionalmente denominata “Lettera sul Romanticismo”, scritta da Manzoni a d’Azeglio padre nel 1823) vi è una frasetta anodina di sei parole

« di trovare, che quelle opinioni vi — »

che, sulla base della loro dimestichezza con la grafia dello scrittore, Paola Italia e Giulia Raboni affermano vergata da Don Lisander.

Il quale Manzoni, quindi (secondo le Professoresse), avrebbe avuto ben presente anche l’Epilogo “Gli Sposi promessi”, posto poche pagine prima di quella su cui egli avrebbe vergato quelle sei parole.

Il quale “Epilogo” sarebbe stato ideato (a dire delle Accademiche) da figura appartenente alla cerchia dei suoi più stretti amici, collaboratori, parenti.

Manzoni lo avrebbe anzi sentitamente apprezzato — e anche ispirato — come memoria della “Prima Minuta” del suo romanzo, da conservare per i posteri.

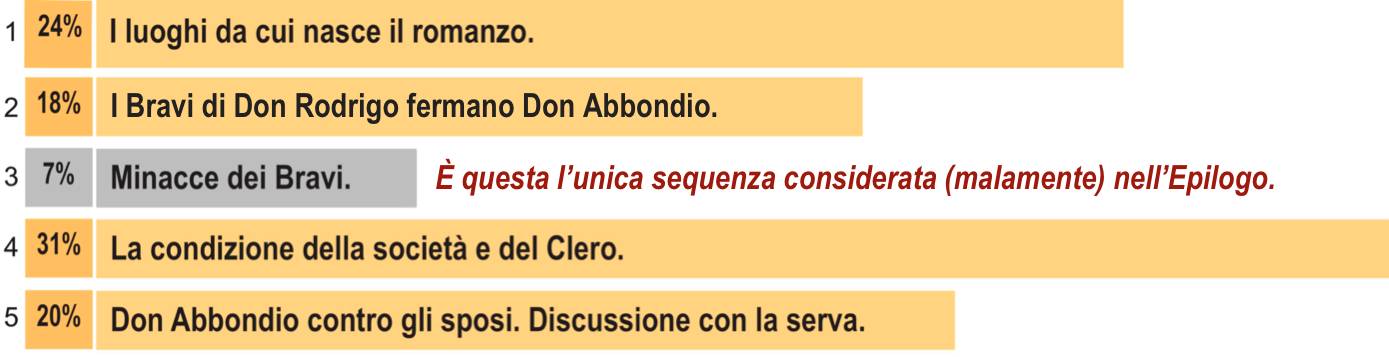

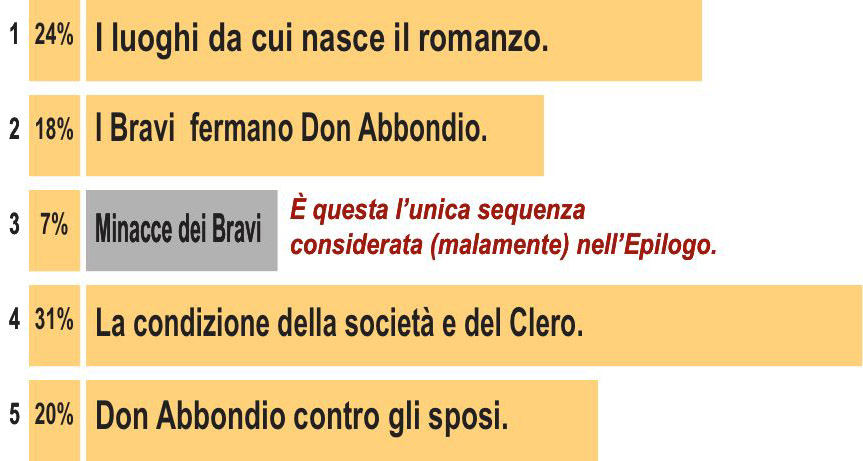

E infatti l’Epilogo (sono sempre le Professoresse ad argomentare) è una riduzione, anzi un Compendio, fedele della “Prima Minuta” di Manzoni come era prima che Manzoni ci mettesse le mani per farlo diventare il testo che poi pubblicò con il titolo “I Promessi Sposi” nel 1827.

Nell‘Epilogo ci sono solo alcune discrepanze onomastiche, dovute anche ad abitudini scrittorie del copista, sicuramente di cultura lombarda; da qui gli scempiamenti “Abondio”, “paroco”, ecc.

È quello il titolo originario del romanzo?

Di più: “Gli Sposi promessi” (è sempre il pensiero delle Prof.) sarebbe stato il primo vero e originario titolo dato da Manzoni al proprio romanzo fin dall’inizio del suo lavoro (aprile 1821), mutato poi in “I Promessi Sposi” solo nell’estate del 1825.

Da tutto ciò (continuano le Professoresse) dobbiamo trarre che a quella “Prima Minuta” Manzoni era molto più legato di quanto si sia fino a ora pensato.

È la “Prima Minuta” il vero romanzo?

E in effetti (è sempre il loro pensiero) quella “Prima Minuta” è molto “più romanzesca”, “più avventurosa”, “più europea” de “I Promessi Sposi” del 1827 o del 1840.

Quella “Prima Minuta” (sono sempre Italia/Raboni ad argomentare, in questo in piena sintonia con il Prof. Nigro) è un romanzo a sé: un “noir” splendidamente gotico (con tutta quella vicenda terribilmente realistica della Signora monaca) che i lettori di oggi — in particolare i più giovani — trovano certo più affascinante di quello che gli studenti dell’Italia post-risorgimentale sono costretti da ben oltre un secolo a leggere di malavoglia a scuola; un testo francamente un po’ troppo baciapile e finanche palloso con tutti quei riferimenti alla Provvidenza, ecc. ecc.

Ci sono serie basi scientifiche?

La solidità di questo argomentare delle Professoresse non è stato da loro affidato solo ai diversi momenti pubblici in cui hanno avuto modo di presentare l’iniziativa (Conversazione on-line Italia / Raboni / Nigro presso la Braidense di Milano del 5 maggio 2021; intervista di Paola Italia a “La Provincia di Lecco” del 6 maggio; intervista della stessa a Lecco FM nella stessa giornata).

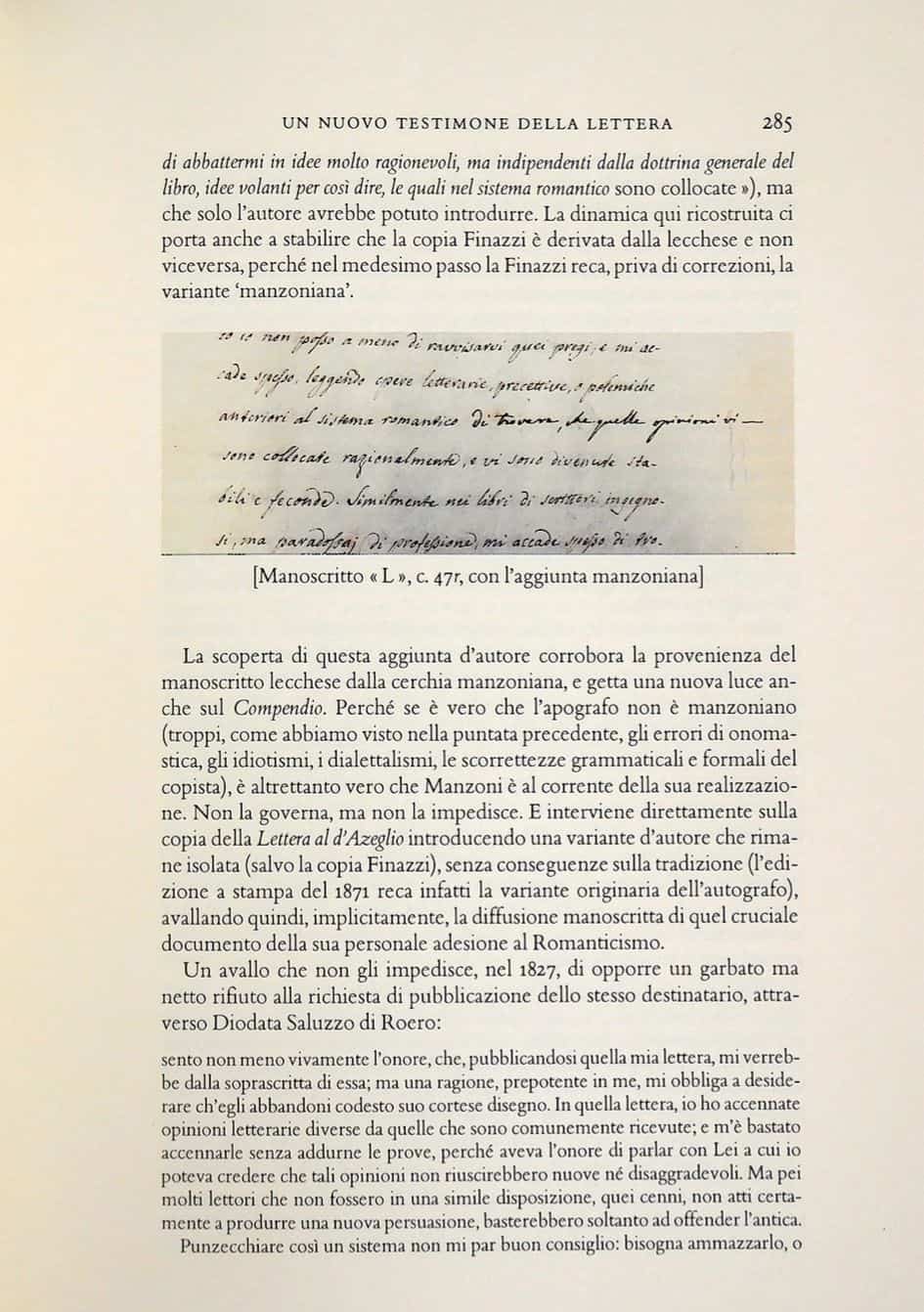

Il loro pensiero è stato espresso in termini prettamente accademici in due studi curati da Paola Italia e pubblicati (2018 / 2019) dal prestigioso Centro Nazionale Studi Manzoniani, punto di riferimento per l’Italia e il Mondo per chiunque voglia avere un quadro scientificamente fondato della vita e dell’opera di Don Lisander.

I due studi della Professoressa Italia (“Gli Sposi promessi — Storia milanese epilogata nel 1824” / “Un nuovo testimone della Lettera sul Romanticismo”) condensano in oltre 60 pagine sia la “diplomatica” dell’intero «Manoscritto Lecco 170» (ossia la sua più scrupolosa e attendibile trascrizione, a servire chi non può consultare direttamente il documento) sia una serie di riflessioni critiche della Professoressa Italia, Ordinaria di Filologia alla Università di Bologna.

Bene! Quindi, tutto a posto e sotto controllo?

Mica tanto!

Sapendo esattamente il significato delle parole, non possiamo che anticipare:

CHE RIDICOLO PASTICCIO!

Infatti, quando il 5 maggio abbiamo letto (sulla stampa locale lariana e su quella nazionale) le diecine di articoli entusiastici di elogio per l’iniziativa “Gli Sposi promessi su Internet” e per la “scoperta” della professoressa Paola Italia (la frase detta autografa di Manzoni), con tanto di titoli su una “rivoluzione nella storia della letteratura italiana”, ci siamo detti: caspiterina! Bisogna che cerchiamo di aggiornarci a queste strabilianti novità!

Tanto più che avevamo perfettamente presente quel «Manoscritto Lecco 170», avendolo visto esposto al Museo Manzoniano di Lecco ma senza che nessuno — almeno fino al dicembre 2016 — vi avesse annesso una qualche importanza.

E quindi abbiamo deciso di occuparci del tema cercando di farci una nostra idea sulla ipotesi critica proposta dalle Professoresse Italia e Raboni.

Naturalmente cominciando con l’analizzare i due studi dedicati dalla Professoressa Paola Italia al documento.

Nel giro di un paio di mesi, consultate anche le riprese fotografiche del «Manoscritto Lecco 170» presso i computer del Museo Manzoniano di Lecco (grazie, Direttore Rossetto, per la cortese accoglienza), ci siamo fatti l’idea che tutto quel movimento di idee, di ipotesi; tutta quella “rivoluzione”, nata il 5 maggio 2021 all’insegna de “Gli Sposi promessi su Internet”, aveva basi fragiline e che era opportuno fare qualche segnalazione ai macchinisti.

Infatti, per quanto riguarda l’apparato scientifico, approntato da Paola Italia e sodali a sostegno della loro iniziativa:

Abbiamo rilevato ben 203 errori nella trascrizione “diplomatica” del manoscritto.

Sulla base di una perizia grafologica forense da noi commissionata, siamo giunti alla conclusione che quella frasetta di sei parole NON È AUTOGRAFA di Manzoni.

Abbiamo registrato un grottesco silenzio su una più che probabile manipolazione della stessa struttura del «Manoscritto Lecco 170».

Su questa base, riteniamo che il lavoro critico fin qui proposto VALGA praticamente NULLA e che l’indagine sulla natura del «Manoscritto Lecco 170» debba essere rivista ex-novo, con ben altri criteri.

Per quanto riguarda la natura del «Manoscritto Lecco 170», non avendo potuto analizzarne l’originale, non siamo in grado di avanzare ipotesi fondate, né sulla sua paternità né sulla sua datazione.

Sulla base di una analisi esclusivamente testuale:

Abbiamo constatato che in ben 23 situazioni narrative l’Epilogo “Gli Sposi promessi”, contenuto nel «Manoscritto Lecco 170», è strutturalmente difforme dalla “Prima Minuta” di A. Manzoni e su molti temi in netta contrapposizione con il suo mondo etico.

Per il momento ne ricaviamo che Manzoni mai avrebbe potuto apprezzare né tantomeno sponsorizzare o favorire un documento che (epilogo, riassunto, sintesi, compendio che sia) falsasse la sua prima composizione su tanti punti tanto rilevanti non solo per l’impianto narrativo ma soprattutto per i contenuti etico-spirituali.

L’ipotesi contraria di Paola Italia è francamente solo fantastica (stiamo sul leggero quanto a verbalizzazione del nostro pensiero).

In generale ci sembra che il documento custodito a Lecco sia solo una trovatina pseudo-documentale di nessun valore, realizzata a uso e consumo di collezionisti di “memorie manzoniane” — ma di bocca buona.

Nonostante ciò, precisiamo che, sulla base della documentazione a oggi disponibile, nulla può autorizzarci a definire eventualmente un “falso” il documento conservato al Museo Manzoniano di Lecco.

In esso non vi è infatti neppure una parola, o un segno, tesi a indicarvi un qualche coinvolgimento diretto di Manzoni o una sua qualsivoglia attenzione.

È invece grazie alla attribuzione alla mano di Manzoni di quella frasetta — garantita senza riserve da ben note accademiche, e sulla scorta anche di richiamate sofisticate analisi strumentali — che si è aperta per quell’anonimo documento una nuova stagione di valorizzazione anche pecuniaria.

Le Prof. non se ne rendono sicuramente conto ma è grazie alla loro autorevole certificazione che ora quel documento potrebbe essere considerato un vero e proprio falso: suggeriamo maggiore prudenza!

Agli argomenti appena accennati dedichiamo due distinti interventi.

In questa Prima Nota — quella che il lettore trova esposta qui di seguito — mettiamo in luce:

a / La inconsistenza scientifica della “trascrizione diplomatica” dell’Epilogo “Gli Sposi promessi”, prima sezione (40 pagine) del “Manoscritto Lecco 170”, proposta dalla Professoressa Paola Italia e viziata da inscusabili cecità e dilettantesca superficialità.

b / La vacuità dell’attribuzione “a occhio” della supposta autografia manzoniana delle sei parole alla carta 47r.

c / La nullità della dichiarata coerenza di trama tra l’Epilogo “Gli Sposi Promessi” e “Prima Minuta” di Manzoni.

Chiediamo quindi che da parte delle Autorità culturali della città di Lecco, in primo luogo del suo Assessorato alla Cultura e del Museo Manzoniano di Lecco si avvii una indagine ex novo del «Manoscritto Lecco 170» che coinvolga sia il mondo accademico sia i centri autonomi di ricerca legati al mondo manzoniano (tra questi naturalmente il nostro Centro Studi Abate Stoppani), mettendo prima di tutto a disposizione del pubblico almeno una rappresentazione ad alta definizione dell’insieme del «Manoscritto Lecco 170».

Nella Seconda Nota (che pubblicheremo quanto prima) discuteremo sulle differenze sostanziali — quindi di carattere etico, prima ancora che artistico e linguistico — che distinguono la “Prima Minuta” (mai resa nota da Manzoni) dal romanzo “I Promessi Sposi”, da Don Lisander pubblicato nel 1827 e poi nel 1840.

1. La cronaca più recente: maggio-ottobre 2021.

Ci pare che il modo migliore per avviare questa nostra Nota sia collegarci alla cronaca lecchese, nel cuore di quello che Manzoni scrisse essere “il più bel paese del mondo”.

1.1/ Le affermazioni inequivocabili di Paola Italia.

Nel quadro del Festival “Lecco, città dei Promessi Sposi, 2021”, sabato 16 ottobre si è svolto a Villa Manzoni l’incontro (prendiamo dal programma ufficiale):

«TEA TIME IN VILLA / Salotto letterario / Vero o falso? Come determiniamo l’autenticità di un manoscritto / Il compendio manzoniano di Lecco svelato al pubblico / Incontro con Paola Italia / (Università degli studi di Bologna)».

L’incontro, coordinato da Mauro Rossetto (Direttore del Museo Manzoniano di Lecco) oltre che della programmata presenza di Paola Italia, ha goduto in via straordinaria della partecipazione di Gianluigi Daccò, ex Direttore del medesimo Museo.

L’incontro è stato a suo modo memorabile, anche perché vario nei toni.

Sul fronte accademico, la Professoressa Paola Italia, circa l’annunciato argomento “Come determiniamo l’autenticità di un manoscritto / Il compendio manzoniano di Lecco svelato al pubblico” non ha detto purtroppo nulla di nuovo.

Sulla da lei affermata autografia manzoniana, si è infatti limitata a riproporre le argomentazioni generiche già esposte in altre presentazioni a voce e in documenti da lei pubblicati; ha inoltre parlato di un progetto universitario (in fase di definizione) relativo alla individuazione dei falsi letterari.

Tutto interessante certo! ma frustrante per quei presenti che, come noi, pensavano che, a dimostrare non essere il «Manoscritto Lecco 170» una volgare patacca, la Prof. ci avrebbe fatto dono dei risultati delle analisi strumentali relative al manoscritto stesso cui ella aveva fatto riferimento nella intervista rilasciata il 6 maggio 2021 alla emittente lariana Lecco FM.

In quella occasione (minutaggio 6:44) Paola Italia era stata estremamente esplicita (evidenziazioni nostre):

«Successivamente, proprio perché ho voluto studiare con più attenzione questo manoscritto, recandomi due anni fa al Museo Manzoniano [luglio 2019, ndr], e studiandolo anche con l’ausilio di tecniche di riproduzione digitale, imaging, di spettrografia, si è potuto capire che la riga era stata integrata proprio da Manzoni.»

Come può comprendere chiunque, in quella intervista Paola Italia aveva per così dire svelato il segreto: a lei era venuta una intuizione legata alla sua sensibilità ma è dall’alta tecnologia che le era venuta la certezza: sì! quella frase è della mano di Manzoni; lo hanno confermato le tecniche di riproduzione digitale, di imaging, la spettrografia cui il manoscritto conservato al Museo di Lecco è stato da lei sottoposto.

Queste affermazioni di Paola Italia alla emittente lariana il 6 maggio 2021 ci avevano veramente colpito.

Anche perché quanto da lei lì detto differiva di molto rispetto al come, solo il giorno prima, essa stessa, in due distinte comunicazioni, aveva ricordato la sua “scoperta”.

1.2/ Dal tempio della documentazione manzoniana.

La Professoressa Paola Italia, parlando alla Braidense di Milano il 5 maggio 2021, in pubblica conversazione attraverso Internet con Giulia Raboni e Silvano Nigro, a proposito del «Manoscritto Lecco 170», così infatti si era espressa:

«Dove si trova? Si trova a Lecco, alla Villa il Caleotto […].

Ecco, questo manoscritto era stato acquistato alla fine degli anni ’80 ma non era stato studiato e sembrava poco interessante.

L’ho studiato io alcuni anni fa e ho scoperto che la prima parte aveva un riassunto, quindi “storia milanese epilogata”.

[…]

Infatti noi troviamo nel manoscritto di Lecco che questa mezza riga vuota è stata completata da una grafia per noi inconfondibile perché è la grafia di Manzoni.

Questo ha dato ovviamente al manoscritto non solo una grande importanza ma ha gettato una nuova luce sull’idea che Manzoni aveva della sua prima minuta.»

Quindi … il 5 maggio, presentando su Internet in anteprima assoluta la propria “scoperta” (e discutendone la genesi con due campioni della filologia manzonista italiana, i Professori Raboni e Nigro), Paola Italia — forse per non annoiare i colleghi — non aveva ritenuto opportuno parlare di “tecniche di riproduzione digitale, imaging, di spettrografia” e altre pallosità, preferendo enfatizzare il momento della sua lunga esperienza e familiarità con l’opera di Manzoni.

1.3/ Romanzo lariano.

Sulla medesima linea narrativa la Professoressa si era mantenuta in una intervista rilasciata a “La provincia di Lecco”, apparsa lo stesso 5 maggio:

«Una felice intuizione della docente Paola Italia — «Ma quella è la scrittura di Manzoni», mi sono detta. […]

Paola Italia ricorda bene l’estate del 2019, quando costretta a ritornare a Lecco per una pagina mancante tra le copie digitali del manoscritto, ha scoperto qualcosa che non si attendeva di trovare. Avevo lavorato per sei anni sulle riscritture di Manzoni, ci passavo intere giornate e la sua grafia la conosco meglio della mia. Per noi filologi è come ritrovare un volto noto.»

Anche in questo caso, quindi, Paola Italia aveva preferito ignorare i grigi laboratori e le fredde macchine ricordando invece l’emozione di trovare, proprio lì a Lecco, nella casa di Manzoni, una pagina del manoscritto che le mancava e — proprio in quella pagina — di avere immediatamente riconosciuto la grafia del grande romanziere; quasi come se Don Lisander la stesse a guardare da qualche parte dei cieli e la avesse guidata paternamente alla scoperta di una sua ancora inedita traccia terrena.

Una narrazione certo toccante (anche se inquietante per tanti aspetti — la Prof. si è infatti accorta che alle sue copie del manoscritto mancava una pagina dopo ben 27 mesi di studio) ma decisamente lontana da quel richiamo perentorio alle tecnologie d’avanguardia ricordate a Lecco FM il 6 maggio, il giorno successivo a questa intervista rilasciata a “La provincia di Lecco”.

D’altra parte, anche il lettore più attento, nello studio pubblicato da Paola Italia nel novembre 2019 (“Un nuovo testimone della Lettera sul Romanticismo” — quello con il quale è stata ufficializzata la “scoperta” dell’autografia manzoniana) non riesce a trovare neppure una mezza parola su nessunissima tecnologia né di “riproduzione digitale” né di “imaging”, né di “spettrografia”.

Il problema è che noi, sapendo che, proprio nell’autunno del 2019 (mentre studiava il manoscritto contenente “Gli Sposi promessi” e la “Lettera sul romanticismo”), Paola Italia era impegnata anche nello studio del manoscritto de “L’infinito” di Leopardi (e questo proprio con quelle mirabolanti tecnologie di ultima generazione — le Università di Roma, Bologna e Napoli ne hanno promosso interessanti convegni/ seminari con la partecipazione anche della nostra Professoressa), eravamo convinti che il 16 ottobre a Lecco, Paola Italia ci svelasse i risultati delle analisi di cui ci aveva parlato il 6 maggio 2021.

E invece no! Pensate che delusione!

Ci siamo quindi dovuti convincere — certo a malincuore — che i casi erano due:

— o nell’intervista del 6 maggio Paola Italia aveva lavorato di fantasia, trasferendo sul manoscritto “Gli Sposi promessi” relativo a Manzoni, quanto da lei effettivamente fatto — ma su Leopardi! (e quindi la Prof. risulterebbe per questa vicenda purtroppo del tutto inaffidabile, cosa che ci sembra francamente neppure pensabile); oppure …

— oppure il «Manoscritto Lecco 170» è stato effettivamente analizzato con le nuove tecnologie e ne sono usciti elementi di un certo interesse — ma per una qualche ragione i risultati vengono tenuti nel cassetto.

In entrambi i casi, ne verrebbe una situazione veramente spiacevole (e per la scienza e per la pubblica fede) ma comunque facilissimamente sanabile: è sufficiente che la Professoressa Paola Italia — o i suoi sodali in questa operazione (in primis ovviamente i responsabili museali di Lecco e l’Assessora alla Cultura della città) — rendano pubblici (suggeriamo sul sito istituzionale del Comune di Lecco) i risultati delle analisi che la Prof. afferma di avere svolto sul «Manoscritto Lecco 170» «con l’ausilio di tecniche di riproduzione digitale, imaging, di spettrografia.»

Dal momento che le analisi con apparecchiature sofisticate non vengono condotte di nascosto nei sottoscala ma sono il momento chiave di una articolata trafila, costituita prima di tutto dalle decisioni delle competenti autorità lecchesi, discusse e prese ufficialmente; poi dai permessi accordati dalla Soprintendenza; poi dai quesiti formulati dalla Professoressa Italia ai responsabili delle indagini; poi da una bella relazione tecnico-scientifica formulata dall’organismo competente — il tutto accompagnato da una non piccola raccolta di documenti formali, protocolli, ecc. ecc. …

… dato tutto ciò, se le analisi sono state eseguite, la documentazione di certo non manca e perché non possa sorgere il più piccolo dubbio sulla veridicità di quanto viene proposto al pubblico (che è il vero proprietario del «Manoscritto Lecco 170») basta mostrarla.

Per il momento, in fiduciosa attesa, noi rimaniamo a ciò che è oggi pubblicamente noto.

Ossia che su quel documento, presentato il 5 maggio 2021 come architrave di una “rivoluzione” nella critica manzoniana, non si è ancora mosso un dito per analizzarne penne, grafie, cancellature, carta, inchiostri, metodi di confezione e legatoria — il preliminare abc in caso di documenti di dubbia provenienza.

E che, per assegnare a Manzoni la autografia di quella frasetta di sei anodine parolette, ci si è basati non sulla spettrografia ma sull’occhio delle professoresse (vedremo più sotto, non particolarmente acuto).

Tornando alla conferenza di Lecco del 16 ottobre 2021, sul fronte dell’intrattenimento ludico, ha invece provveduto l’ex Direttore del Museo Manzoniano, il Dottor Gianluigi Daccò che nel 1989 aveva proposto l’acquisto del manoscritto in questione da parte del Comune di Lecco.

Presentato da Rossetto come suo indimenticabile Maestro, a inizio conferenza l’ex Direttore, smentendo il suo allievo e sbugiardando cavallerescamente la Professoressa seduta proprio di fronte a lui, ha rivendicato a sé l’avere per primo attribuito a Manzoni l’autografia di quella famosa frasetta; e questo già nel lontano 1988 (Ndr: quando Paola Italia era ancora lontana anche dalla laurea).

Dalla trascrizione fedele dell’intervento da noi registrato il 16/10/21:

«Una grossa libreria [di Milano, ndr] che anni prima ci aveva fornito il manoscritto della autobiografia di Bovara (di cui avevo riconosciuto immediatamente la grafia perché stavo lavorando su sue carte in quel periodo), nel 1988 — stiamo parlando di 33 anni fa — mi aveva fatto presente di avere a disposizione il manoscritto di tema manzoniano di cui parliamo oggi.

C’erano note di due famosi collezionisti e studiosi manzoniani, cioè Bulferetti e Patetta; quindi era già abbastanza evidente che ci trovavamo di fronte a qualcosa di significativo.

.

Ma c’era poi evidentissima una correzione, apportata nella seconda parte del manoscritto direttamente da Manzoni: anche la grafia di Manzoni è abbastanza inconfondibile.

.

Consultato il Centro Nazionale Studi Manzoniani, con cui collaboravamo, mi è sembrato molto interessante proporre l’acquisto di questo manoscritto, di cui però non avevo assolutamente capito l’importanza.

Semplicemente a noi andava bene da un punto di vista didattico-espositivo perché provava una cosa: provava che nel 1824, in alcuni ambiti milanesi, del romanzo di Manzoni circolavano forme riassuntive della prima redazione, quella del Fermo e Lucia (i personaggi vi comparivano con i medesimi nomi).

.L’acquisizione è avvenuta quindi in questo modo.

L’importanza del manoscritto è emersa invece dagli studi della Professoressa Paola Italia e la cosa mi ha reso particolarmente felice: mi aspettavo che fosse una cosa importante ma certamente non di questo livello.»

La dichiarazione di Daccò è stata accolta con il dovuto rispetto all’ex ruolo e all’età — ma anche con stupore e meraviglia.

Con le sue parole il Dottor Daccò ha infatti detto chiaro e tondo che la comunità scientifica, il pubblico tutto e gli organi di informazione sono stati vittime di quella che, stando alle sue parole, dobbiamo ritenere una vera e propria burla ideologica (chiamiamola così!) condotta, attraverso molteplici quadri comunicativi, dalle Professoresse Italia e Raboni, cui avrebbero tenuto il sacco parecchie Istituzioni e funzionari pubblici, tra cui il Dottor Rossetto e l’Assessora alla Cultura Piazza.

E si sa che il Dottor Daccò — come il Bruto di Shakespeare — è un uomo d’onore e, quindi, di quanto egli dice ci si può veramente fidare.

Del resto, a questa mirabile rivelazione dell’ex-Direttore, i suoi due co-relatori, la Professoressa Paola Italia e il Dottor Rossetto, da lui implicitamente indicati come colpevolmente dimentichi di un per lui ben noto dato storico, non hanno mosso un pelo, dando così tacitamente avallo a questo chiarimento (Rossetto si fissava la punta delle scarpe; la Professoressa Italia aveva quel sorriso a mezz’asta che le donne sensibili sfoderano quando si sentono imbarazzate per le sciocchezze che sono eventualmente costrette a sentire).

D’altra parte, se il Dottor Daccò/ uomo d’onore avesse in questa occasione straparlato, i due studiosi lo avrebbero certo autorevolmente smentito — va là Gianluigi, cascia no di bal!

Non lo hanno fatto, forse per soggezione (per Rossetto, Daccò è un super Maestro; per Paola Italia, in quanto museologo naturalizzato lecchese, una categoria protetta a livello nazionale).

Forse diranno qualcosa in altro momento. Non sappiamo. Vedremo.

1.4/ Per la verità ci sarebbe una qualche cosina da considerare …

Dopo essere stato acquistato nel 1989, il manoscritto di cui parliamo è infatti rimasto nei cassetti del Museo per almeno due decenni e ci sembra che nessuno — tanto meno il suo Direttore di allora, Gianluigi Daccò — ne abbia mai parlato in alcuna occasione (accettiamo volentieri eventuali smentite — documentate grazie!).

È certo che nell’opuscolo a stampa di presentazione del Museo, edito nel 2008 proprio con la firma del medesimo Gianluigi Daccò, non se ne fa alcuna menzione.

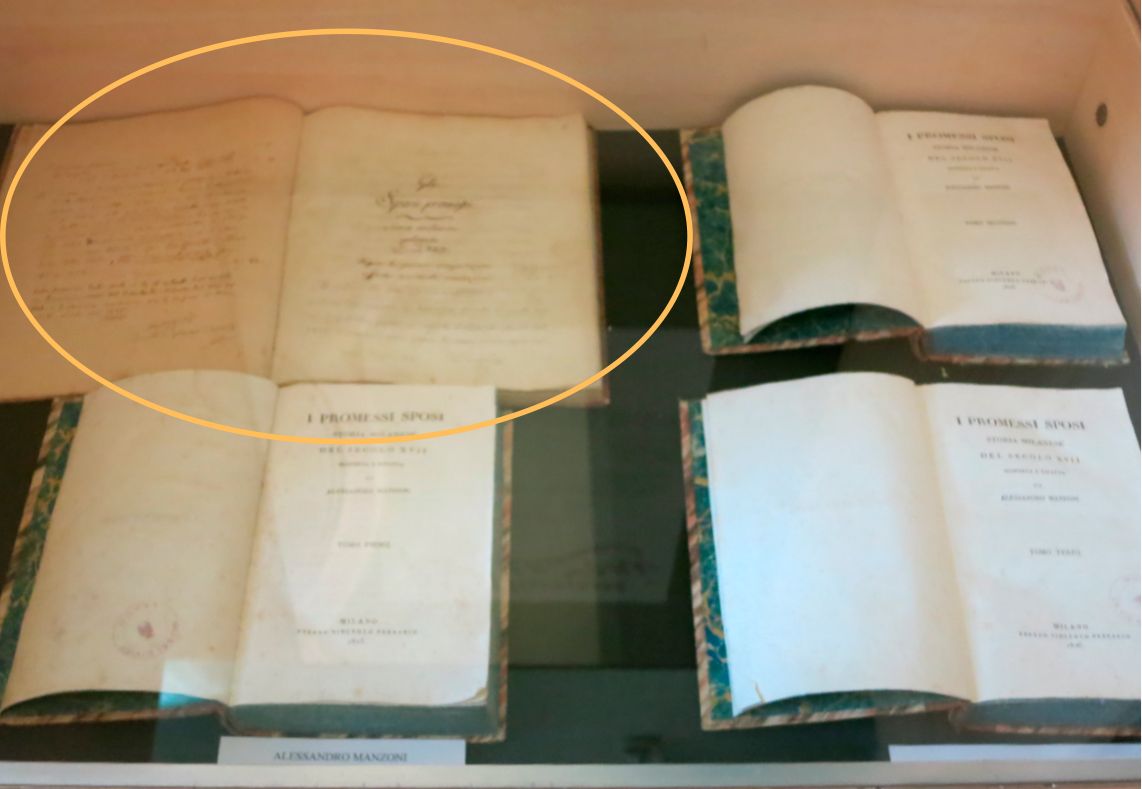

Ma, a un certo punto, il manoscritto di cui ci occupiamo è stato esposto al pubblico in una abbastanza squallida stanzetta del Museo, insieme a pubblicazioni a stampa del romanzo di Manzoni.

Quando?

Ce lo potrà dire — se lo vorrà — l’uomo d’onore stesso o il suo riconoscentissimo allievo Rossetto ma, in attesa, noi ipotizziamo dopo il 2012.

“Gli Sposi promessi”

Giuseppe Lesca

Edizioni Perrella

Napoli, 1916.

Nel corso della conferenza di Lecco del 16 ottobre 2021 la Professoressa Italia ha ripetuto un errore di datazione in cui era incorsa già nel 2018, nel suo studio dedicato al manoscritto in questione “Storia milanese epilogata nel 1824”, p. 144:

«Se si aggiunge poi che la versione integrale del Fermo e Lucia (con titolo Gli sposi promessi) viene resa nota solo a partire dall’edizione Lesca del 1921».

Evidentemente nessuno dei suoi colleghi le ha fatto presente questo svarione.

Giuseppe Lesca pubblicò la prima edizione critica della “prima minuta” nel 1916, avendone datato la Presentazione al 1915.

In quell’anno venne infatti pubblicato, a cura di Barbara Colli e Giulia Raboni, l’edizione critica «Gli Sposi Promessi — Seconda minuta (1823-1827)» in cui viene presentato il nuovo testo di Manzoni prima che egli giungesse alla definitiva versione, pubblicata nel 1827 con il titolo “I Promessi Sposi”.

Non è improbabile che, in quel 2012, l’ex Direttore si sia sentito stimolato da quel titolo “Gli Sposi promessi”, usato per la “prima minuta” da Lesca nel 1916 (1916, Professoressa Italia) e riesumato dopo quasi un secolo da Colli e Raboni ma per ciò che esse hanno chiamato “seconda minuta”.

Comunque sia, il volumetto era esposto, senza alcuna evidenziazione, al Museo Manzoniano di Lecco il 1 dicembre del 2016, quando vennero da noi scattate le foto poste appena qui sopra.

A parte la posizione decisamente infelice data al manoscritto nella bacheca (risultava quasi impossibile leggere alcunché delle due pagine in vista), può essere istruttivo (pensando anche agli uomini d’onore) considerare l’etichetta con cui il manoscritto stesso veniva presentato:

«Alessandro Manzoni / Gli Sposi Promessi / Riassunto manoscritto della seconda stesura del romanzo, dopo il “Fermo e Lucia”, che circolava a Milano nel 1824, tre anni prima della pubblicazione dei “Promessi Sposi”».

Curioso vero?

Nel 2016, al Museo Manzoniano di Lecco, il manoscritto veniva presentato — con tanto di etichetta — come un riassunto «della “SECONDA stesura del romanzo, dopo il Fermo e Lucia”».

Cioè proprio il contrario di quanto, da qualche tempo, viene sostenuto da Paola Italia, dal Museo Manzoniano di Lecco e, dal 16 ottobre 2021, dallo stesso Gianluigi Daccò, estensore di quella etichetta, oggi anche da lui contraddetta.

Straordinario!

Evidentemente, allora — ma temiamo anche oggi — né il Direttore del Museo Gianluigi Daccò, né il suo riconoscente allievo Mauro Rossetto avevano confrontato le 40 paginette dell’Epilogo del “Manoscritto Lecco 170” con la Prima e la Seconda e le definitive stesure del romanzo di Manzoni.

Abbiamo l’impressione che a questo punto il lettore sia piuttosto sconfortato: ma allora tutti questi manzonian-manzonisti parlano a vanvera; raccontano balle, si contraddicono l’uno con l’altro e contraddicono se stessi con la facilità con cui respirano!

Ma di chi ci si può fidare? Ma allora, questo manoscritto che cosa è veramente?

Comprendiamo e condividiamo lo sconforto.

Come almeno parziale rimedio, al lettore suggeriamo di continuare a leggere la Nota che segue per avere non l’ennesima rivelazione divina ma quanto meno un quadro esaustivo della cosa, in modo da farsi una propria idea.

Caro Lettore, sta per finire la ricreazione … ma abbiamo ancora un paio di chicche.

1.5/ Su “Prima Minuta” e “Promessi Sposi” marasma manzonista del Comune e del Sistema Museale di Lecco.

Come già anticipato, il 5 maggio 2021, facendo riferimento ai 200 anni dalla stesura delle sue prime righe manoscritte, da Piccolo Teatro di Milano, Intesa Sanpaolo, Comune di Lecco, è stata data notizia che la “Prima Minuta” del romanzo di Alessandro Manzoni sarebbe stata letta per la prima volta su Internet — “integralmente” e “con l’aggiunta della Storia della Colonna Infame” — in 37 puntate (5 maggio-30 giugno 2021) con il nuovissimo titolo “Gli Sposi promessi”, officianti le Professoresse Paola Italia e Giulia Raboni.

Condividevano (e condividono) il progetto delle due Prof. gli “amici e colleghi” del Centro Nazionale Studi Manzoniani (Mario Barenghi, Maria De Las Nueves Muñiz Muñiz, Donatella Martinelli, Silvano Nigro, Mauro Novelli, Angelo Stella).

Sono però ovviamente della partita anche i Professori di varie Università che hanno introdotto la lettura sul Web di ogni singolo capitolo della “Prima Minuta”: Simone Albonico (Univ. de Lausanne) e Silvia De Laude (Univ. di Ginevra); Maurizio Ferraris (Univ. di Torino); Silvia Contarini (Univ. di Udine); Mauro Novelli e Giuseppe Polimeni (Univ. di Milano); Pierantonio Frare (Univ. Cattolica di Milano); Giuseppe Antonelli, Mariarosa Bricchi e Giorgio Panizza (Univ. di Pavia); Margherita Centenari e Carmela Marranchino (Univ. di Parma); Francesco Sberlati (Univ. di Bologna); Daniela Brogi (Univ. di Siena).

All’iniziativa hanno dato il loro entusiastico Patrocinio il Comune e il Museo Manzoniano di Lecco.

In questo quadro, con cui si può essere più o meno d’accordo (noi non lo siamo per nulla) ma che almeno è abbastanza chiaro, si colloca lo sbalorditivo Comunicato del 5 maggio 2021, a firma “Comune di Lecco” e “Sistema Urbano Museale Lecchese“ (qui leggi l’integrale).

Codeste strutture istituzionali lecchesi, che dovrebbero essere i più gelosi custodi della memoria di Manzoni, a proposito della lettura su Internet della “Prima Minuta” di Manzoni hanno così scritto (evidenziazioni nostre):

«Il 24 aprile 1821 Alessandro Manzoni dava inizio alla prima stesura di quello che sarebbe diventato il suo capolavoro: “I promessi sposi”.

200 anni dopo, in questa ricorrenza, il Piccolo Teatro di Milano inaugura un ciclo di incontri online che comprenderà la lettura integrale, suddivisa in diversi podcast, del testo del romanzo nell’edizione del 1827.»

Il 7 maggio questo geniale brano è stato riproposto pari pari anche nel settimanale news del Sindaco Gattinoni.

Formidabile: a partire dal 5 maggio 2021, anche con il Patrocinio del Comune di Lecco, è stata orchestrata una mobilitazione nazionale tutta incentrata sulla lettura integrale su Internet della “Prima Minuta”, notoriamente stesa (e mai resa nota) da Manzoni nel 1821-23 e…

… e il Comune di Lecco confonde questa “Prima Minuta” con “I Promessi Sposi”, pubblicati da Manzoni nel 1827!

Che il Sindaco Gattinoni non voglia perdere tempo su Manzoni non stupisce più di tanto.

Ma che il Direttore del Museo Manzoniano e l’Assessore alla Cultura della “Lecco, città dei Promessi Sposi”, non siano ancora riusciti a cogliere la differenza tra la “Prima Minuta” del romanzo (stesa da Manzoni nel 1821-23) e il suo testo definitivo del 1827 è cosa veramente mirabile.

Si comprende come in questo clima di beata incompetenza, possano continuare a trovare impunemente spazio pubblico le balle dei già ricordati uomini più o meno d’onore e le “scoperte” dell’accademia.

1.6 / L’Assessorato alla Fantasia.

A completamento di questa sezione, stesa anche all’insegna del sorriso, non possiamo non citare il contributo dell’Assessora Piazza, presentato nel già citato comunicato 5-05-2021 con un titolo veramente curioso (evidenziazioni nostre):

«Il commento dell’assessore [sic! ndr] alla Cultura del Comune di Lecco Simone [sic! ndr] Piazza»

.

«Il Museo Manzoniano di Lecco, riallestito nell’ottobre 2019 con un impianto fortemente innovativo, non solo ha collaborato con la Prof.ssa Paola Italia e l’Università di Bologna per consentirne lo studio, ma ne ha evidenziato l’importanza all’interno del nuovo allestimento arricchendo la sala 8 in cui il prezioso reperto è esposto anche di un’installazione multimediale. Questo anche se in quel momento non si erano ancora concluse le ricerche che hanno successivamente portato alla scoperta dell’inedita nota autografa di Alessandro Manzoni.»

L’Assessora, cioè, afferma impavidamente che la da lei detta “installazione multimediale” è stata pensata in funzione e a valorizzazione del «Manoscritto Lecco 170», “scoperto” dalla Professoressa Paola Italia.

Che bello!

Peccato non sia vero nulla: è tutta fantasia!

Il corto proiettato nella “installazione multimediale” (si tratta di un banalissimo proiettore) è infatti «l’opera di videomapping di Igor Imhoff, nella sala 8 dedicata alla Storia della Colonna Infame», così come indicato nel Comunicato del Comune del 15 luglio 2020.

E in effetti, al contrario di quanto vuole dare a intendere l’Assessora Piazza, il filmato di Imhoff non fa nessunissimo riferimento al manoscritto “Gli Sposi promessi” (nel quale, per altro, la vicenda di Mora e Piazza è solo accennata) ma esclusivamente al tema del processo della “Colonna Infame”.

Quousque tandem Simone?

Finita la ricreazione, possiamo ora passare alle cose serie (si fa per dire) illustrando il disastro della “diplomatica” del «Manoscritto Lecco 170», offertoci dalla Professoressa Paola Italia.

2. Una “diplomatica” da dimenticare.

Prima di entrare nel merito, una piccola digressione su Federico Patetta e Domenico Bulferetti, i due studiosi di cui il «Manoscritto Lecco 170», prima di essere acquisito dal Comune di Lecco, fu di proprietà, o comunque da cui fu compulsato e annotato.

Due intellettuali che, diversi quanto a formazione e orientamento esistenziale, ebbero in comune la passione e la competenza nella ricerca storica e archivistica nonché nella analisi filologica dei documenti relativi ai loro campi di azione culturale.

Nei due studi dedicati da Paola Italia al «Manoscritto Lecco 170» si è fatto di queste due figure un accenno solo incidentale. Una notazione troppo rapida soprattutto nei confronti di Bulferetti che, oltre a essere stato importantissimo per la cultura della Varese contemporanea, si è distinto soprattutto come appassionato manzonista / manzoniano.

Ne diciamo quindi qualche cosa noi, pur se solo limitandoci a cenni sulle competenze filologiche dei due studiosi, cominciando da Patetta, primo per vicenda biografica e primo come annotatore del manoscritto di cui ci stiamo occupando.

2.1/ Patetta, raffinato filologo, raccoglitore di manoscritti d’ogni epoca.

Federico Patetta (1867-1945), dal 1892 al 1933 ordinario di storia del diritto italiano nelle università di Macerata, Siena, Modena, Pisa, Torino e Roma nonché socio nazionale dei Lincei (1928) e Accademico d’Italia (1933), fu una delle figure di spicco della cultura giuridica italiana nella prima metà del ’900 con numerosissime celebri pubblicazioni e interventi sulla storia del diritto dall’antichità ai tempi nostri.

Di lui ricordiamo la raccolta lasciata alla Biblioteca apostolica Vaticana (oltre 30.000 pezzi con documenti medievali di ogni genere e codici membranacei, alcuni dei quali testimonianze uniche per il diritto e per la letteratura) nonché le 100.000 opere (moltissime rare e di gran pregio, da lui acquisite in decenni di instancabile ricerca bibliografica) che formarono nell’immediato dopoguerra (e forma tuttora) la base della Biblioteca a lui intestata presso l’Università di Torino.

Formatosi nella sistematica esplorazione di codici e manoscritti delle fonti del diritto romano, canonico e germanico, Patetta si caratterizzò sempre per la passione e la competenza nello studio dei documenti originali anche alle aree della creazione artistica e letteraria, per le quali pure dimostrò una marcata sensibilità: un umanista a tutto tondo quindi, intenditore non solo di pandette.

Pur non avendoci lasciato nulla di specifico su Manzoni (ci sembra, ma saremmo felicissimi di essere smentiti da migliori conoscitori della sua opera), Patetta se ne occupò con competenza nei suoi tanti studi sui primi decenni dell’Ottocento italiano, proprio quelli in cui si formò il nostro poeta-romanziere (solo a titolo esemplificativo ricordiamo: “Lettere di Massimo d’Azeglio a Federigo Sclopis”, 1923; “La rivoluzione piemontese del 1821 giudicata da Giacomo Giovanetti”, 1924; “La congiura torinese del 1814 per la rinascita dell’Impero romano e per l’offerta del trono a Napoleone”, 1937; “Pellegrino Rossi e Vincenzo Monti”, sempre del 1937).

Dello studioso, è opportuno ricordare anche la spiccata e nota acribia nella consultazione dei manoscritti, che ci autorizza a ritenere del tutto attendibile l’indice da lui redatto sul piatto della prima di copertina del «Manoscritto Lecco 170» di cui diremo più sotto — ne anticipiamo che siamo pronti a scommettere i gioielli di famiglia circa la precisione di Patetta nell’indicare i numeri di carta delle tre Sezioni componenti il fascicolo!

2.2/ Domenico Bulferetti: competente conoscitore dei manoscritti di Manzoni, portatore di una visione non conformista della sua opera.

Se per Patetta si può parlare di un interesse lato per Manzoni, nel caso di Bulferetti (1884-1969) è invece obbligo l’annoverarlo tra i più interessanti e originali manzonisti del secolo scorso, non ultimo per le sue posizioni politico-ideologiche di cristiano-sociale che gli costarono l’emarginazione anche professionale nel Ventennio fascista (fu radiato dall’insegnamento nelle scuole pubbliche).

Messosi in luce fin da adolescente per l’interesse e la sensibilità per la creazione letteraria (solo come curiosità, in una accademia scolastica dimostrò di conoscere a memoria l’intera Divina Commedia) e allievo di G. Pascoli alla Normale di Pisa, a Bologna si laureò con ricerche sul Poliziano.

Vicino a Toniolo e a T. Gallarati Scotti, fu seguace di Romolo Murri e con Guido Zadei fu nel 1909 tra i più attivi zanardelliani (il medesimo filone cui tre decenni prima aveva guardato con interesse l’Abate Stoppani), in polemica con il movimento cattolico ufficiale bresciano.

Insegnante di scuola superiore a Varese, con l’imprenditore e assessore Luigi Zanzi, creò il privato Liceo Classico Cairoli, poi statizzato nel 1935. Fu parte attiva della Resistenza (nella foto, del 1960, è al compleanno di Lanciotto Gigli assieme ad altri attivi antifascisti del territorio di Varese).

Amico personale e idealmente vicino a Benedetto Croce, si dedicò intensamente a Foscolo, a Parini e, soprattutto, a Manzoni.

In numerosi articoli (molti nel 1927), mise in luce le trasformazioni — non solo linguistiche e narrative ma soprattutto etiche — del romanzo di Manzoni, dalla “Prima Minuta” del 1821-23 al “I Promessi Sposi” nelle due edizioni del 1827 e del 1840.

Di questo processo di trasmutazione del romanzo egli mirava a mettere in luce la decisiva influenza esercitata su Manzoni da Rosmini già a partire dal 1823 (su questo argomento torneremo in modo diffuso nella già anticipata Nota n. 2).

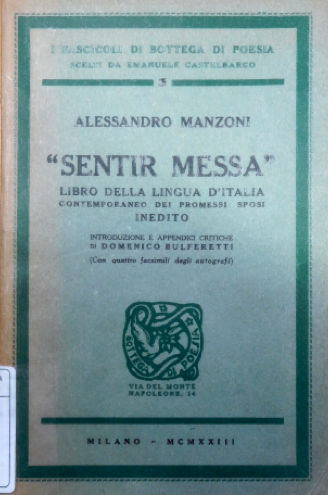

Grazie alla liberalità di Matilde Shiff Giorgini (nipote abiatica di Manzoni) Bulferetti ebbe accesso a manoscritti di Manzoni dedicati a riflessioni sulla lingua da un punto di vista anche filosofico; li integrò con altri manoscritti rinvenuti alla Braidense di Milano e pubblicò il tutto nel 1924 con il titolo “Sentir Messa”.

In Bulferetti abbiamo quindi un appassionato competente di Manzoni con in più una buona dimestichezza con i suoi manoscritti; il che deve farci guardare con attenzione alle sue pur lapidarie note tracciate sul «Manoscritto Lecco 170» di cui ci occupiamo, al momento le uniche conosciute.

All’Archivio Storico di Stato di Varese, dei 240 faldoni che conservano il suo “fondo”, abbiamo infatti consultato i sette nei quali è stata depositata una parte dell’ingente produzione di Domenico Bulferetti dedicata a Manzoni ma senza trovare alcun riferimento al «Manoscritto Lecco 170».

Cogliamo l’occasione non solo per ringraziare i responsabili dell’Archivio per la cordialissima collaborazione ma anche per richiamare l’attenzione degli studiosi su questo formidabile deposito di appunti, scritti, giudizi di uno degli uomini più originali e dinamici del manzonismo del secolo passato, sensibilissimo al legame tra Manzoni e Antonio Rosmini.

Circa eventuali legami tra Federico Patetta e Domenico Bulferetti, Mario Cianfoni (curatore della “Nota archivistica” del primo studio di Paola Italia, “Gli Sposi promessi”, 2018) così ne ha scritto (p. 151): «Il solo documento, conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana che testimonia un contatto tra Patetta e Bulferetti è uno stampato che illustra le conferenze che quest’ultimo tenne in diverse città italiane fino al 1922. È probabile che lo storico della letteratura abbia inviato questo documento a Patetta in segno di amicizia, con l’auspicio forse di veder presente il collega tra gli uditori di future conferenze.»

Da tenere in conto, ma un po’ pochino!

Evidentemente Cianfoni non ha fatto caso a come tra i due studiosi ci fosse un legame, indiretto ma non per questo meno significativo, rappresentato da Luigi Bulferetti (1915-1992).

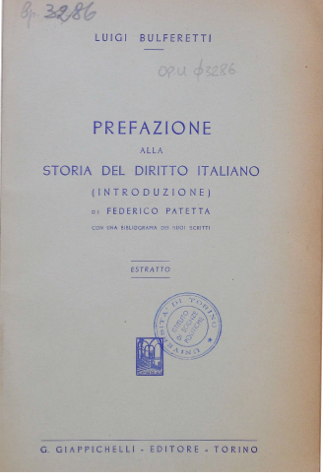

Questi, figlio di Domenico, si laureò nel 1936 in giurisprudenza all’Università di Torino con Gioele Solari con una tesi su “Il giovane Rosmini” ma fu allievo anche di Federico Patetta, con il quale stabilì un legame di solida amicizia personale.

Dopo il 1945, Luigi Bulferetti, come Direttore del Museo del Risorgimento di Torino, si attivò per garantire un ambiente adatto all’ingente patrimonio bibliografico lasciato da Patetta (ne abbiamo già accennato sopra). Nel 1947 curò l’edizione postuma del “Corso di Storia del Diritto”, un testo fondamentale nella elaborazione storico-giuridica del maestro, scrivendone una bene informata introduzione.

Non ne abbiamo dati documentali ma riteniamo verosimile che Domenico Bulferetti abbia avuto accesso al «Manoscritto Lecco 170» proprio attraverso il proprio figlio Luigi, allievo e amico del suo precedente possessore: per saperne di più sul documento in questione potrebbe quindi risultare utile indirizzare le ricerche anche in quella direzione.

Detto brevemente sui due studiosi di ieri — che in alcun modo mai neppure vagheggiarono di un qualunque legame tra Manzoni e il «Manoscritto Lecco 170» — veniamo a quelli di oggi che invece sembra ne abbiano fatto un articolo di fede.

2.3/ La “diplomatica” di Paola Italia: un interessante caso di studio — ma al negativo.

La “diplomatica” proposta da Paola Italia / Università di Bologna / Centro Nazionale Studi Manzoniani / Comune e Museo Manzoniano di Lecco meriterebbe di essere portata a esempio di come NON si debba procedere in queste operazioni.

Purtroppo, il documento, proposto dalla Professoressa Paola Italia e sodali come base per una “rivoluzione” nella critica manzoniana, si presenta infatti come un raro cumulo di cecità critica e di incapacità trascrittoria.

Su quanto stiamo discutendo, Paola Italia ha pubblicato due studi.

Il primo (febbraio 2018), è titolato «Gli Sposi promessi — Storia milanese epilogata nel 1824»; 32 pagine; a cura di Paola Italia / Università di Bologna; con “Note” (“archivistica” e “all’Appendice”) di Mauro Cianfoni nonché con “Presentazione” di Mauro Rossetto per il Sistema Museale Urbano Lecchese; pubblicato su «Annali Manzoniani» (terza serie, n. 1, 2018, vedi qui il pdf, di pubblico dominio).

Il secondo, pubblicato il 2 dicembre 2019, è titolato «Un nuovo testimone della Lettera sul Romanticismo»; 28 pagine; è della sola Paola Italia / Università di Bologna; pubblicato su «Annali Manzoniani» (terza serie, n. 2, 2019, vedi qui il pdf, di pubblico dominio).

Nelle due pubblicazioni il contributo di Paola Italia si è espresso sia con la “trascrizione diplomatica” dell’intero manoscritto sia con un commento critico a carattere storico-filologico, relativo soprattutto alle Sezioni n. 1 e n. 3 (“Epilogo Gli Sposi promessi” / “Lettera sul Romanticismo”).

“Gli Sposi promessi — Storia milanese epilogata nel 1824”.

“Un nuovo testimone della Lettera sul Romanticismo”.

2.4/ La “trascrizione diplomatica” come specchio di un documento.

Giusto per muoverci con riferimenti condivisi, ricordiamo che per “diplomatica” si intende la descrizione, diciamo così, “fotografica” di un manoscritto, ma attuata attraverso la scrittura.

Leggendo la “diplomatica” di un dato documento, chiunque dovrebbe cioè potere immaginarselo per come è, anche senza vederlo nella sua materialità.

Nella realtà, data la ovvia impossibilità di darne una descrizione perfetta attraverso la parola scritta, la “diplomatica” può risultare veramente utile quando è accompagnata dalla fotografia dell’oggetto stesso.

Attenzione! La “diplomatica” di un documento non ha nulla a che vedere con la veste editoriale che di volta in volta può essere decisa per un dato documento, in funzione del pubblico e dell’occasione.

Purtroppo, in controtendenza con le linee di consultabilità libera e immediata dei manoscritti di Manzoni (già felicemente adottate dalla Biblioteca Braidense di Milano e da altre Istituzioni — una chiara comprensione del ruolo conservatore ma non proprietario del patrimonio collettivo), il Museo Manzoniano di Lecco non mette in linea le immagini dei pur pochi manoscritti affidati dalla collettività alla sua custodia.

Ciò rende impossibile al pubblico verificare se e quanto le informazioni che gli vengono date sui medesimi documenti siano attendibili — siamo convinti che se il «Manoscritto Lecco 170» fosse liberamente disponibile, gli accademici che se ne sono occupati sarebbero stati meno superficiali nel loro operato.

Di questo «Manoscritto Lecco 170», con cui ci si propone di rivoluzionare una importante pagina della critica manzoniana, abbiamo quindi solo la trascrizione “diplomatica” dataci dalla Professoressa Paola Italia.

Il lettore comprenderà perché abbiamo ritenuto opportuno considerarla con attenzione.

Ecco quanto scrive Paola Italia a proposito della trascrizione da lei curata per il «Manoscritto Lecco 170» (Annali Manzoniani, 2018, p. 126, evidenziazione nostra):

«Legenda: nella trascrizione diplomatica del testo vengono utilizzati i seguenti simboli | (cambio carta); <…> parola illeggibile; il testo sottolineato è reso in corsivo; sono state conservate peculiarità di grafia e punteggiatura, a loro luogo segnalate; le penne individuate nel testo: “a” (stesura base), “b” (prima serie di correzioni), “c” (seconda serie di correzioni), sono volta a volta indicate in apparato e discusse nella Nota al testo.»

La Professoressa ci ha così correttamente informato di avere voluto trasmetterci anche i più minuti elementi della grafia e punteggiatura dell’originale, quali i punti, le virgole, gli apostrofi, ecc.

Prima di entrare nel merito di “come” tale buon proponimento sia stato poi effettivamente mantenuto, è opportuno segnalare che la Professoressa Italia ha invece pressoché ignorato elementi di grande importanza.

3. Cinque incredibili casi di “cecità” critica.

Sono da segnalare una serie di “dettagli” ignorati dalla Professoressa Paola Italia, come se la stessa e i suoi sodali in tutta l’operazione fossero caduti preda di una collettiva “cecità”.

Il più evidente di questi pone una ovvia ipoteca sulla natura stessa del «Manoscritto Lecco 170».

3.1/ “Dettaglio ignorato” n. 1.

La numerazione di Patetta non corrisponde a quella del manoscritto.

Dopo essere stato compulsato, prima da Federico Patetta (scomparso nel 1945), e poi da Domenico Bulferetti (scomparso nel 1969), il libretto manoscritto è stato quasi certamente manipolato in un qualche momento dei due decenni che ne hanno preceduto l’acquisizione da parte del Comune di Lecco nel 1988.

Vediamo perché.

A proposito della numerazione delle carte del documento, Paola Italia ha scritto (Annali, 2018, p. 141):

«La numerazione qui utilizzata segue la cartulazione moderna; il documento viene numerato a lapis da p. 1 a 58 in alto a dx.».

Reiterando un suo sistematico errore, Paola Italia ha indicato con “p.” (come “pagina”) ciò che deve invece essere indicato con “c.” (come carta): infatti la numerazione del «Manoscritto Lecco 170» è alle “carte” che compongono il manoscritto e non alle “pagine”.

Ma questo è il meno.

Paola Italia non ci ha infatti segnalato due elementi fondamentali relativi alla numerazione del manoscritto.

Leggiamo sempre dalla “diplomatica” della Prof. Paola Italia (idem, p. 141):

«Di mano del Patetta si legge l’indice del fascicolo, qui sotto trascritto:

I°. Gli sposi promessi. c. 1.

Annotazione e articolo trascritto dalla Gazz. Ufficiale di Milano, n°. 112 del 1833. c. 19.

II°.Sopra di [sic, ndr] diversi sistemi di poesia. Lettera di A. Manzoni al march. Cesare d’Azeglio [ecc.]. c. 23.»

A parte la doppietta di errori di trascrizione al punto IIº (fanno parte della larga famiglia dei 203 errori che abbelliscono questa “diplomatica” — più sotto li elenchiamo con la dovuta completezza), Paola Italia ci racconta che Patetta ha redatto di suo pugno un indice dei contenuti del «Manoscritto Lecco 170», indicando il numero di carta di inizio di ognuna delle sue tre parti, così come segue:

— Sposi promessi, carta 1

— Gazzetta ufficiale, carta 19

— Lettera romanticismo, carta 23.

Perfetto: così è scritto nelle note di Patetta.

Peccato che c’entri poco con la disposizione delle tre parti come la possiamo vedere noi oggi!

Infatti, nel «Manoscritto Lecco 170» abbiamo una realtà diversa:

— è vero che gli “Sposi promessi” cominciano alla carta 1r;

ma è altrettanto vero che

— la “Gazzetta ufficiale” comincia alla carta 21r, anziché 19, come indicato da Patetta;

e che

— la “Lettera sul romanticismo” comincia alla carta 25r, anziché 23.

Ossia, abbiamo uno sfasamento di ben due carte (quattro pagine manoscritte) tra quanto era sotto gli occhi di Patetta e quello che vediamo noi oggi.

Quindi…

quindi i casi sono due:

— o Patetta era preda di sostanze psicoattive mentre redigeva quell’indice …

oppure …

oppure, dopo le sue notazioni qualcuno ha messo le mani sul manoscritto, facendone altra cosa da quanto consultato e annotato dallo scrupoloso studioso.

E infatti …

3.2/ “Dettaglio ignorato” n. 2.

La numerazione delle carte del manoscritto è stata modificata.

Paola Italia ci ha detto che le 58 carte (116 pagine) che formano il «Manoscritto Lecco 170» sono numerate da 1 a 58.

Non ci ha però detto che, almeno a partire dalla carta 6r, il numero [6] è stato sovrascritto a un numero preesistente: sotto il [6] si legge infatti abbastanza distintamente il [5] di una precedente numerazione; la cosa è plateale alla attuale carta 12 dove la seconda cifra della precedente numerazione [11] non è stata neppure sommariamente cancellata.

Il cambio di numerazione a una unità successiva, procede sicuramente fino alla attuale carta 25r (inizio della “Lettera sul romanticismo”) nella quale è invece chiaramente visibile la sostituzione di un precedente [23], quindi con un incremento di due unità (è probabile — ma le tracce sono troppo debolmente visibili nelle fotografie realizzate dal Museo Manzoniano — che questo incremento di due unità sia riscontrabile anche a partire dalla carta [21] con cui inizia la copia dell’articolo di Appiani dalla “Gazzetta Ufficiale”).

Per tutto il resto del manoscritto è comunque visibile, più o meno chiaramente, la cancellazione di una precedente numerazione e la sua sovrascrittura con una nuova, con incremento di due unità.

Sottolineiamo quel nostro “più o meno chiaramente”.

Siamo costretti a non essere categorici quanto vorremmo in quanto abbiamo potuto consultare il documento solo al computer del Museo di Lecco, e per poco tempo, attraverso immagini digitalizzate in modo artigianale, con scatti anche sfuocati, illuminazione mediocre, ecc.

Pur con queste doverose riserve, possiamo però pensare con un ampio margine di legittimità che, in un momento successivo a quello in cui il manoscritto è stato nelle disponibilità di Patetta qualcuno ci ha messo le mani, togliendo, aggiungendo, sostituendo, sovrascrivendo, ecc. ecc.

Quando ciò sarebbe avvenuto?

Data la mancanza di segnalazioni in proposito, ci sembra di potere affermare che, al momento in cui il documento fu nelle disponibilità di Domenico Bulferetti (quindi, sicuramente nell’agosto del 1964, quando egli lo annotò), la numerazione delle carte fosse quale lo aveva visto e annotato Patetta.

Per il “quando” sarebbe avvenuta la manipolazione, stiamo quindi parlando di un “momento” che possiamo ipoteticamente indicare tra il 1969 (scomparsa di Bulferetti) e il 1988, anno di acquisizione del documento da parte del Comune di Lecco sul mercato dell’antiquariato.

Sicuramente Paola Italia, che ha potuto consultare il manoscritto in originale (e che assicura avere utilizzato attrezzature sofisticate per la sua analisi) sarebbe certo stata in grado di leggere anche la traccia di testi cancellati o abrasi e avrebbe potuto dirci qualche cosa di più rispetto alle nostre necessariamente limitate osservazioni.

Ma evidentemente non si è accorta:

a/ della sfasatura nelle pagine a indice di Patetta;

b/ della riscrittura della numerazione sul manoscritto.

Come ognuno può comprendere, la incontrovertibile manipolazione nella numerazione delle carte del manoscritto apre una autostrada all’idea che il manufatto al centro delle nostre attenzioni sia solo una volgarissima patacca, orchestrata da mediocri pataccari, certificata da accademici con la testa altrove e le fette di salame sugli occhi.

Fa infatti specie che la legione di raffinati ed esperti filologi che hanno avuto modo di guardare quanto meno le riproduzioni del manoscritto, non si siano accorti di nulla — ci auguriamo che il lettore sappia apprezzare la sobrietà con cui stiamo presentando queste abnormità critiche, evidenti a chiunque.

3.3/ “Dettaglio ignorato” n. 3.

Il sottotitolo “Storia milanese epilogata”.

Rammendiamo al lettore che il frontespizio della Sezione n. 1 del «Manoscritto Lecco 170» reca queste scritte:

Gli

Sposi promessi

Storia milanese epilogata

Al sottotitolo “Storia milanese epilogata” Paola Italia non ha dedicato neppure una parola; né sul “epilogata” né sul “Storia milanese”.

Perché?

Se, grazie al miracoloso «Manoscritto Lecco 170», secondo Paola Italia, possiamo affermare che lo stesso Manzoni utilizzasse il titolo “Gli Sposi promessi” già per la “Prima Minuta”, allora …

… allora dovremmo allo stesso modo affermare che ciò vale anche per l’espressione “Storia milanese” — e quindi saremmo a DUE rivoluzioni partorite dal «Manoscritto Lecco 170»: titolo e sottotitolo.

Il che apre un problema.

Il sottotitolo “Storia milanese”, fino alla “scoperta” del documento di cui ci occupiamo, era apparso infatti solo ed esclusivamente nella versione a stampa del romanzo, ormai quasi definitivo, iniziata nel luglio 1824 e recante in frontespizio «Gli Sposi promessi / Storia milanese del XVII secolo».

Anche a metà del 1825, a stampa in corso, col mutamento di titolo in “I Promessi Sposi”, il sottotitolo era rimasto invariato.

Quel “Storia milanese” non è invece MAI apparso,

NÉ …

— nella “Prima Minuta” (nelle sue diverse edizioni: Lesca 1916, Ghisalberti 1953, Nigro 2002, Colli/Italia/Raboni 2006);

… e NEPPURE

— nel manoscritto della “Seconda Minuta” (pubblicata nel 2012 da Colli/Raboni).

In quest’ultimo lavoro di Raboni il sottotitolo “Storia milanese” appare solo una volta nella citazione degli Atti della Censura (G. Raboni, Introduzione a «Gli Sposi promessi — Seconda minuta», 2012, p. LXXVIII):

«Nota del luglio ’24 (ASMi, Atti di governo, Studi, parte moderna, cart. 79, n. 1832 del ’24) registrato sotto «MANZONI Alessandro, Gli sposi promessi = Storia milanese del secolo XVII. Admittitur […]».

Ripetiamo la domanda: perché la Professoressa Paola Italia non ha detto UNA parola su questo sottotitolo? Non sarebbe stata anche questa una succulenta “scoperta”?

Ma andiamo avanti.

3.4/ “Dettaglio ignorato” n. 4.

Il “Lazzaretto” dimenticato.

Per quanto riguarda l’onomastica dell’Epilogo “Gli Sposi promessi”, la Professoressa Paola Italia svolge alcune opportune constatazioni sul nome dei vari personaggi che seguono la traccia della “Prima Minuta” tranne un paio di eccezioni (“Ludovico”, che è dell’edizione 1840 de “I Promessi Sposi”; Lucia Mondelli, presente solo in questo testo).

Svolge poi una riflessione circa il nome del pavido don Abbondio, nell’Epilogo indicato sempre come “don Abondio”, con una “b”, distinta dal “Abbondio” di Manzoni, con due “b”.

Di Abbondio/Abondio parliamo poco più sotto.

Qui vogliamo invece segnalare una ulteriore manifestazione della “cecità” già ricordata.

Paola Italia non si è infatti accorta che nell’Epilogo, per le 11 occorrenze in cui compare, viene sempre usato il termine “Lazzaretto” (sempre con iniziale maiuscola e con la “a”).

Manzoni invece, nella “Prima Minuta” (nell’edizione 2006, curata anche da Paola Italia) per 65 occorrenze, utilizza sempre il medesimo termine in due dizioni: per 54 occorrenze “lazzeretto”, per 11 occorrenze “Lazzeretto” (8 di queste concentrate nel Tomo 4, cap. 1, 6d, 6d, 7a,7a, 7b, 7b, 7c, 8c).

Per gli amanti di questi aspetti, completiamo il quadro con le successive edizioni: Ventisettana: 41 “lazzeretto”, 1 “Lazzeretto” (ha l’aria di essere sfuggito per caso alla caccia correttoria); Quarantana: 52 “lazzeretto”, neanche uno con l’iniziale maiuscola.

Il lettore non deve pensare che ci sia venuta la fregola della filologia (per carità!).

Se quella concentrazione statisticamente rilevante di iniziali maiuscole al T. 4, cap. 1, ha un qualche significato nel quadro della stesura del romanzo (c’è sicuramente), ci penseranno gli specialisti a illuminarci.

Per parte nostra, ci siamo qui limitati a riportare un dato di fatto, ignorato dagli estensori della “diplomatica” (ci torniamo sopra più avanti in quanto questa è una delle 23 difformità tra Epilogo e “Prima Minuta” che abbiamo analizzato nella apposita Sezione).

È comunque un elemento che ci è balzato all’occhio anche perché, proprio recentemente, abbiamo riesaminato il breve ma sempre interessante volumetto pubblicato ai primissimi del 1874 dall’Abate Stoppani, dal titolo “I primi anni di A. Manzoni — Spigolature”.

In questa breve ma densa analisi l’Abate, senza occuparsi nello specifico né de “I Promessi Sposi” né tanto meno della “prima minuta” (probabilmente ne sapeva qualcosa, ma nulla più, dall’amico don Natale Ceroli, per dodici anni e fino al 1873 assistente culturale di Manzoni), parlando della figura di Frate Cristoforo, per 4 volte si riferisce al luogo di assistenza agli appestati di Milano come al “Lazzaretto” (con la maiuscola iniziale e la “a”), in aperta dissonanza con Manzoni, la cui opera l’Abate conosceva benissimo e apprezzava ancor di più.

Ci sembra verosimile pensare che l’Abate prendesse il termine dalle cronache che egli andava leggendo per avere idee più precise sulla figura anche storica di Padre Cristoforo — per esempio la cronaca di Pio La Croce, citata dallo stesso Manzoni come sua fonte.

D’altra parte la forma usata da Manzoni è meno precisa rispetto a quella dominante allora e oggi. Il termine usato da Manzoni non è riuscito infatti a imporsi, proprio per il legame evidente e stringente che ha “Lazzaretto” con il nome del noto personaggio del Vangelo.

3.5/ “Dettaglio ignorato” n. 5.

I non visti 40 segni di percontazione.

Decisamente inspiegabile è la cecità sui 40 segni di percontazione [⸮] inseriti dal copista nella “Lettera sul romanticismo”.

Per chi non ne fosse a conoscenza (cosa assolutamente legittima), il segno di percontazione, sporadicamente usato in manoscritti medievali, venne “inventato” a fine del XVI secolo come carattere per la stampa dal tipografo inglese Henry Denham.

Noto agli appassionati della punteggiatura — e apprezzatissimo — ne parla M.B. Parkes nel suo «Pause and Effect — An Introduction to the History of Punctuation in the West», del 1992 (pp. 53-54, 137, traduzione nostra):

«Henry Denham sembra essere stato interessato alla punteggiatura, poiché due dei libri che pubblicò negli anni 1580 contengono un altro nuovo, ma raro segno, il “percontativus”. Questo consiste in un interrogativus, rovesciato a specchio, ed è usato per contrassegnare una “percontatio”, ossia una domanda “retorica”, una domanda che non richiede risposta. […]

Il contrasto tra l’indicazione di Ps. XVIII, 31 con percontativus nel testo di Gilby in caratteri romani e l’indicazione dello stesso verso con interrogativus nel “Monument of matrones” di Bentley stampato da Denham in carattere neretto un anno dopo, suggerisce che l’aspetto del simbolo dipendeva dalla fonte impiegata così come dalla scelta dell’autore.

Ciò considerato, sembrerebbe che il percontativus fosse limitato al suo font romano. Per la maggior parte, gli autori e i compositori del XVI e XVII secolo o omisero di marcare una percontatio, oppure usarono l’interrogativus; ma il percontativus appare di tanto in tanto nel XVII secolo: per esempio, nelle olografie di Robert Herrick e Thomas Middleton.

[…]

Altri esempi di percontativus appaiono in “The logike of the moste excellent philosopher P. Ramus, martyr, Newly translated, and in divers places corrected”(Londra, Thomas Vautrouiller, 1574); e “The paradyse of daynty devises, aptly furnished with sundry pithie and learned inventions” (Londra, Henry Disle, 1576).»

Non volendo infierire oltre, pensiamo che queste poche note siano sufficienti a far comprendere come il punto percontativo, espresso con il simbolo del punto interrogativo messo a specchio, è nato in Inghilterra nella prima maturità dell’arte della stampa ma è poi rapidamente defunto, senza riuscire a imporsi nella comunicazione editoriale corrente.

Da segnalare che a fine ’800 il poeta e scrittore francese Marcel Bernhardt (1868-1942, in arte Alcanter de Brahm) concepì il “point d’ironie” (che può ricordare il nostro punto percontativo) per marcare il tono di scherno e scherzo.

Alcanter lo utilizzò per la stampa del suo romanzo «L’ostensoire des ironies» dove questa innovazione tipografica ci sembra però non abbia portato a grandi risultati.

Il segno di percontazione, comunque, gode di un suo statuto digitale ed è reso con il seguente codice:

Numero Unicode: U+2E2E.

In Italia, a che ci risulti (ma ciò significa poco, bisognerebbe sentire che ne dicono gli amici accademici impegnati negli studi filologici) il punto percontativo non si è mai neppure affacciato ai banconi delle nostre tipografie e tanto meno nelle penne dei nostri scrittori di vario ordine.

Men che mai nella penna di A. Manzoni: non siamo noi gli specialisti dei manoscritti del nostro autore ma ci sembra che egli mai abbia usato quel simbolo.

Da ricordare, comunque, che Manzoni era invece un grande estimatore — e utilizzatore — della domanda retorica, del resto molto usata nella comunicazione religiosa, e da un bel pezzo.

E questo forse spiega quel seminare a piene mani il punto percontativo nel «Manoscritto Lecco 170».

Se (come sempre più ci sembra lecito pensare) quel fascicoletto è stato approntato come piattino per appassionati di ricordi manzoniani, è possibile che l’abbellimento della “Lettera sul Romanticismo” con quei 40 percontativi, sia stato pensato come un ulteriore insaporitore di taglio “ultra manzoniano”.

Comunque sia, siccome quel punto di percontazione è una assoluta rarità nella nostra lingua (forse in questo il «Manoscritto Lecco 170» è un unicum) quei 40 segni di percontazione sono da considerarsi veri e propri marcatori, utilissimi per risalire all’identità dello scrivano o del committente — o per dedurne il carattere eventualmente artefatto dell’intero fascicoletto.

Rimane un mistero (come il quarto di Fatima) il perché di questa legione di percontativi non si siano assolutamente accorti la Prof. Paola Italia e tutti i suoi dottissimi colleghi che hanno (o avrebbero dovuto) dare almeno un occhio alle scansioni del «Manoscritto Lecco 170».

A meno che — invece — se ne siano perfettamente accorti (i nostri Prof. sono tutto tranne che tonti) e abbiano pensato di tenere la cosa al caldo per una prossima straordinaria “rivelazione” — ma certo questa è cosa neppure da pensare!

Dopo questa parentesi dedicata alla “cecità critica”, andiamo avanti, occupandoci però di un’altra patologia.

4. Marasma trascrittorio.

Purtroppo sì!

Sono ben 203 gli errori veri e propri da noi riscontrati nella trascrizione “diplomatica” delle 116 pagine del “Manoscritto Lecco 170”.

Alcuni di questi 203 errori ci erano apparsi con evidenza anche senza avere visionato gli originali: per tutti, un «circostanze indicenti» in luogo di un ovvio «circostanze incidenti»; nella lettera sul romanticismo un divertente “fabulæ” al posto di “tabulæ” e una valanga di accenti acuti (perché, benché, poiché, né) in luogo dell’accento grave, usato nella grafia ottocentesca.

Queste evidenze ci hanno indotto a un riscontro diretto del manoscritto, seppure mediato dalle riprese digitali realizzate dal Museo Manzoniano di Lecco (non un granché ma sufficienti alla bisogna), che abbiamo potuto consultare attraverso le postazioni di lavoro del Museo stesso.

È difficile comprendere come sia possibile una tale massa di errori, forse dovuti ad assistenti distratti.

Sta di fatto, però, che Paola Italia non ha evidentemente proceduto ad alcuna verifica, basandosi incautamente su questa selva di errori anche per avanzare proprie considerazioni critiche e rimanendone quindi essa stessa impaniata.

La Professoressa ha infatti svolto alcune sue riflessioni di carattere filologico su elementi assenti nel manoscritto ma introdotti proprio dalla sua erronea trascrizione.

In altri casi, invece, non ha svolto opportune deduzioni o approfondimenti a causa della mancata segnalazione nella “diplomatica” di evidenti anomalie nel manoscritto.

Dei 203 errori che abbiamo rilevato, il lettore troverà che alcuni sono seriali (per es. virgole che diventano punto e virgola o viceversa, oppure la mancata segnalazione degli interrogativi retorici appena ricordati) ma è purtroppo obbligatorio evidenziarli tutti.

Segnaliamo che altri eventuali errori nella trascrizione possono esserci sfuggiti per le non agevoli condizioni in cui abbiamo svolto la verifica e il decisamente breve tempo di cui abbiamo potuto fruire all’interno di Villa Manzoni, confortati comunque dalla cordiale ospitalità del Direttore Rossetto e dei suoi collaboratori.

Prima di passare al fatto, vorremmo chiarire che non ci diverte mettere in luce gli errori altrui.

In questo caso, però, dal momento che l’analisi accademica sul «Manoscritto Lecco 170» ha necessariamente preso nella dovuta considerazione anche i dettagli linguistici, riteniamo che per potere formulare su di esso una qualsiasi valutazione qualitativa, sia necessario in via preliminare partire con la lavagna pulita, per non prendere cantonate dovute all’imperizia della trascrizione.

Vorremmo dire solo una cosa prima di passare alla penna rossa e blu.

Come è possibile che questo incredibile pasticcio sia stato combinato dalla Professoressa Paola Italia? Ci sembra veramente impossibile.

Preferiremmo di gran lunga che la Professoressa ci dicesse francamente: cari signori, è vero! di questo lavoro mi sono occupata molto alla lontana; ho affidato la cosa ai miei giovani collaboratori dell’Università, non li ho controllati e l’hanno fatta fuori dal vaso.

Chiedo scusa a tutti! Azzeriamo questa brutta pagina!

Ora me ne occuperò io e in un tempo che vi assicuro breve, vi presenterò qualche cosa di serio!

Se la Prof. ci dirà un qualche cosa del genere, faremo finta di nulla e aspetteremo che si riscatti con un bel lavoro su questo benedetto «Manoscritto Lecco 170».

Ma se invece risultasse che il pasticcio è frutto del lavoro diretto della Professoressa Italia, allora ci sarebbe veramente da preoccuparsi!

4.1/ I 203 errori nella “diplomatica” del «Manoscritto Lecco 170».

Prima di darne il lungo elenco, facciamo chiarezza sul come leggerlo, partendo da un esempio preso dal vivo:

[9r] oggetti, entrato] entrato,

In questo caso, stiamo considerando la carta 9 recto; «entrato» della “diplomatica” è segnato in rosso perché gli manca la virgola finale; dopo la parentesi quadra] è indicato in blu il termine del manoscritto «entrato,» — con la virgola.

Ma come? anche se alla diplomatica manca un virgoletta, si considera errore? Sì, è errore.

Altro esempio:

[13v] A questa epoca] quest’epoca

In questo caso consideriamo invece la carta 13 verso; «questa epoca» della “diplomatica” è segnato in rosso perché tra le due parole dovrebbe esserci l’apostrofo; dopo la parentesi quadra] è indicato in blu l’espressione corretta del manoscritto originale «quest’epoca» — con l’apostrofo.

Una unica segnalazione: là dove scriviamo <non segnalato>, intendiamo che: nel manoscritto originale è stato scritto con errore; che il compilatore della “diplomatica” ha corretto l’errore ma senza segnalare la cosa — il che, dal punto di vista della redazione di una “diplomatica”, è ovviamente un errore.

Cominciamo.

«Sposi promessi, storia milanese compendiata».

[40 pagine manoscritte / 17 errori di trascrizione]

1. [1v] <La pagina è bianca — ne manca l’indicazione>

2. [2v] rientri] onde rientri

3. [3v] inclinando] inclinato

4. [3v] dovvrebber] dovrebbero

5. [4r] Abbondio] Abondio

6. [6v] conte] Conte

7. [9r] entrato] entrato,

8. [9v] convento] Convento

9. [10r] quella.] quella <si è aggiunto un punto di fine frase, là dove è evidente essere stato lasciato dal copista uno spazio vuoto da riempire in una seconda fase>

10. [13v] peste.] peste <non segnalato>

11. [13v] questa epoca,] quest’epoca,

12. [15v] sopravvissuta] sopravissuta

13. [16v] à] a’

14. [18r] questi vi fosse] questi fosse

15. [18v] quando] quanto

16. [19r] perché] perchè

17. [21r] indicenti] incidenti

«Appendice — Rinvenimento dell’Effigie della Signora di Monza.

[8 pagine manoscritte / 15 errori di trascrizione]

18. [21r] Appendice] <è indicata come essere parte del manoscritto, il che non è>

19. [21r] Leyva] Leyva,

20. [21r] acciocché] acciocchè

21. [21v] L’autore] L’Autore

22. [21v] Monza] Monza.

23. [22r] avea] aveva

24. [23r] quasi] quasi di

25. [23r] 37] 37.

26. [23r] 25] 25.

27. [23r] quasi pien] quasi di pien

28. [23v] già lungamente] lungamente

29. [23v] intendere,] intendere

30. [24r] essere stato il] essere il

31. [24r] Senza] senza

32. [24r] perché] perchè

«Sopra i diversi sistemi di Poesia»

(Un nuovo testimone della Lettera sul Romanticismo).

[66 pagine manoscritte / 162 errori di trascrizione]

- [25v] <la pagina è bianca; non segnalato>

- [27r] poiché] poichè

- [27r] pensando] pensando,

- [27r] =] =;

- [27v] fatto?] fatto⸮

- [28r] vi intendo] v’intendo

- [29r] &.] &c.

- [29v] su la] sulla

- [30r] studj] studj,

- [30r] sopravvivere] sopravivere

- [31r] pro’] pro

- [31v] personaggi,] personaggi

- [32r] all’adorazione:] all’adorazione;

- [32v] idolatria?] idolatria⸮

- [32v] raccomandarla?] raccomandarla⸮

- [32v] mitologia?] mitologia⸮

- [32v] cose:] cose;

- [33r] distruggere,] distruggere;

- [33r] esprime?] esprime⸮

- [33r] simpatia?] simpatia⸮

- [33r] parla?] parla⸮

- [33r] fare?] fare⸮

- [33r] guerra che,] guerra, che

- [33v] né] nè

- [33v] né] nè

- [34r] l’ignora?] l’ignora⸮

- [34r] dell’ingegno] dell’ingeno <non segnalato>

- [34r] altre,] altre

- [34r] nostro,] nostro;

- [34r] immagini] immagini,

- [34r] gusta] gusta,

- [34r] dell’antichità quegli] dell’antichità, quelli,

- [34r] e che] e

- [34v] adoperato,] adoperato;

- [34v] lettere:] lettere;

- [34v] coloro] coloro,

- [34v] censurarli:] censurarli,

- [35v] dei] de’

- [35v] ciò] ciò,

- [35v] v’era] vi era

- [36r] esempio,] per esempio

- [36r] commedie] comedie

- [36r] sieno] siano

- [36r] lasciare?] lasciare⸮

- [36r] eccellenti] più accellenti

- [36v] modello.] modello,

- [36v] parole, né] parole; nè

- [37r] persuadere fa] persuadere, fa,

- [37r] singolari:] singolari;

- [37r] questione] quistione

- [37v] parole;] parole,

- [37v] hanno;] hanno,

- [37v] sentimenti] sentimenti,

- [38r] una ammirazione] un’ammirazione

- [38r] sé] se

- [39r] foss’anche] fors’anche

- [39r] attenzione,] attenzione

- [39v] ciarlato] parlato